Introducción

El objetivo de lograr la igualdad de género en el mercado de trabajo está todavía muy lejos de ser alcanzado. A 105 años de la Convención sobre la Protección de la Maternidad de 1919, las mujeres se siguen enfrentando a la penalización por maternidad en el mercado laboral, que las excluye de oportunidades de contratación y promoción, ampliando las brechas en salarios respecto a los hombres y a las mujeres sin hijos.

Si bien las mejoras de las habilidades laborales de las mujeres, medidas en función de la educación y la experiencia laboral, fueron importantes para explicar la convergencia en los salarios entre hombres y mujeres hasta el año 2000, estas variables de capital humano representan solo una parte insignificante de la brecha que aún persiste (Blau y Kahn, 2017; Goldin, Katz y Kuziemko 2006; Murphy and Topel 2014). Los dos factores principales que explican una proporción persistente de las brechas de género en el desarrollo profesional y los salarios, son las mayores discontinuidades laborales de las mujeres y las horas de trabajo más cortas, ambas fuertemente asociadas con la maternidad. La brecha salarial entre hombres y mujeres comienza a ampliarse con la formación de la familia y, principalmente, cuando las mujeres se convierten en madres (Goldin et al., 2024).

Al menos en la población altamente y homogéneamente educada, solo una pequeña parte de la brecha salarial de género se debe a factores de formación y capacitación; en cambio, la maternidad es un factor importante en el aumento de la brecha. Wood et al. (1993), Bertrand et al. (2010) y Goldin (2014) documentan disparidades en desventaja de las mujeres, debidas a prolongadas discontinuidades laborales después de la carrera universitaria y a empleos con menos horas de trabajo. Goldin (2014) destaca que la brecha salarial de género está influenciada en gran medida por cómo se estructuran y remuneran los empleos, particularmente en lo que respecta al horario y la continuidad de la jornada de trabajo. La brecha salarial de género se amplía en ocupaciones en las que las largas jornadas se remuneran a una mayor tasa, lo que desfavorece especialmente a las madres.

La confluencia del trabajo con la maternidad ha sido un punto particularmente crítico para los esfuerzos por alcanzar la igualdad de género en el empleo. A lo largo de los años, una de las preocupaciones fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha sido preservar la salud de la madre y de su hijo o hija, así como asegurar que la función reproductiva de las mujeres no comprometa su seguridad económica ni sea causa de discriminación laboral.

El Convenio sobre la Protección de la Maternidad C003, establecido por la OIT en la Convención de 1919, es aplicable a las mujeres empleadas en toda empresa industrial o comercial, pública o privada. El Convenio decreta que la mujer embarazada podrá ausentarse de su empleo seis semanas previas y durante las seis semanas siguientes al parto, y recibirá durante esa ausencia prestaciones suficientes para la manutención y asistencia médica de ella y de su recién nacido o nacida. Adicionalmente, se establece como no lícito su despido y expiración de su empleo durante dicha ausencia (International Labour Organization, 1919). En el momento de la adopción del Convenio, ningún país del mundo cumplía con las disposiciones. Los países europeos y latinoamericanos comenzaron a adherirse en las décadas de 1920 y 1930, mientras que muchos países asiáticos y algunos países africanos lo hicieron después de la Segunda Guerra Mundial.

El Convenio sobre la Protección de la Maternidad es un tratado internacional vinculante para los países que lo ratifican, lo que significa que están legalmente obligados a cumplir con sus disposiciones y la OIT puede supervisar su implementación. Los principios contenidos han sido revisados y actualizados en 1952 (C103) y en el 2000 (C183). Adicionalmente, el Convenio C183 se complementa con la Recomendación R191 adoptada también en la Convención del 2000. Aunque esta Recomendación no es vinculante, ofrece estándares adicionales para que los países fortalezcan la protección de las mujeres trabajadoras durante el embarazo y el posparto, además de promover el derecho de las mujeres a la igualdad de oportunidades en el mercado laboral. En la Tabla 1 se muestran algunas de las características relevantes, asociadas a la duración de la protección de la maternidad, la cobertura, la no discriminación y la continuidad en el empleo. La cuantía de las prestaciones, los fondos, contribuciones y demás disposiciones se pueden consultar en las referencias.

El Convenio es especialmente importante en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Igualdad de Género y Trabajo Decente, particularmente en regiones en donde las mujeres enfrentan vulnerabilidades significativas. Actualmente, solo 43 países en el mundo han ratificado el Convenio C183. México no forma parte de este grupo; aunque la Ley Federal del Trabajo (LFT) en el país establece derechos y protecciones para las mujeres trabajadoras embarazadas y en periodo de lactancia, comparables con las disposiciones del Convenio C183, como la protección contra el despido, prestaciones durante la licencia de maternidad y pausas para lactancia durante la jornada laboral, la duración de 12 semanas de licencia es inferior a las 14 semanas estipuladas en el C183 y a las 18 semanas recomendadas en la R191.

Tabla 1. Cambios en la Convención sobre la Protección de la Maternidad

| Convención | Duración mínima total | Duración mínima después del parto | Disposiciones |

|---|---|---|---|

| Convenio sobre la Protección de la Maternidad (Revisada), 1952 (C103) | 12 semanas | 6 semanas | Aplica a las mujeres empleadas en empresas industriales y en ocupaciones no industriales y agrícolas, incluidas las mujeres asalariadas que trabajan a domicilio. |

| Convenio sobre la Protección de la Maternidad, 2000 (C183) | 14 semanas | 6 semanas | Se garantiza a la mujer el derecho a volver al mismo puesto o a un puesto equivalente remunerado con la misma tasa al final de su licencia de maternidad. Se incluye la prohibición de exigir una prueba de embarazo cuando una mujer solicite empleo, salvo cuando el trabajo esté prohibido o restringido para las mujeres embarazadas o lactantes conforme a las leyes o reglamentos nacionales; o cuando exista un riesgo reconocido o significativo para la salud de la mujer y de su hijo o hija. |

| Recomendación sobre la Protección de la Maternidad, 2000 (R191) | 18 semanas | 6 semanas | Ampliar el período de licencia de maternidad a 18 semanas por lo menos, y una ampliación adicional en caso de partos múltiples. Adoptar medidas para garantizar que la mujer tenga derecho a elegir libremente el momento en que desee tomar cualquier parte no obligatoria de su licencia de maternidad, antes o después del parto. El derecho de la madre empleada o el padre empleado a una licencia parental durante un período posterior a la expiración de la licencia de maternidad. Acceso a madres y padres adoptivos al sistema de protección que ofrece la Convención, especialmente en lo relativo a licencias, prestaciones y protección del empleo. |

Fuente: elaboración propia con base en International Labour Organization (1952, 2000a y 2000b).

La literatura sobre el impacto de estas y otras políticas asociadas a la maternidad en la reducción de la brecha de género en el mercado laboral ha producido hallazgos principalmente en dos direcciones. Por un lado, se encuentran posturas a favor de ampliar los derechos de licencia por maternidad en términos de duración, beneficios y protección laboral, argumentado que esto apoya la incorporación de las madres al mercado laboral permitiendo tomar un tiempo libre del trabajo después del parto y luego regresar de manera segura, es decir, sin mermar sus condiciones de trabajo anteriores al nacimiento. En este orden, utilizando datos de panel de Estados Unidos, Gran Bretaña y Japón, Waldfogel et al. (1998) concluyen que tener cobertura de licencia por maternidad aumenta la probabilidad de que una mujer regrese a su empleo anterior dentro de los 12 meses posteriores al parto en los tres países, con efectos particularmente fuertes en Japón. Después de controlar la edad de la mujer, el nivel educativo y si se trata de un primer parto o de uno posterior, la cobertura de la licencia por maternidad aumenta la retención en los tres países: en un 16% en Gran Bretaña, 23% en Estados Unidos y 76% en Japón. La evidencia muestra también que las mujeres que regresan al mismo empleo después del parto tienen salarios posteriores más altos y poco diferentes de los salarios de las mujeres que no tuvieron hijos. Por su parte, Waldfogel (1998) muestra que la cobertura de la licencia de maternidad aumenta los salarios de las mujeres al aumentar su permanencia en el empleo, su experiencia y oportunidades laborales. Estas conclusiones se basan en evidencia empírica en Estados Unidos y otros países industrializados de 1970 a 1995. Al mismo tiempo que la brecha salarial de género se reducía en varios países, la dispersión salarial en Estados Unidos aumentaba debido al rezago de este último en políticas familiares como la licencia por maternidad y el cuidado de los niños. Más recientemente, Rossin-Slater (2017) encuentra que las políticas de licencia menores de un año mejoran la continuidad laboral y las tasas de empleo para las mujeres después del parto, sin efectos negativos significativos sobre la productividad o la rentabilidad de las empresas, ya que los empleadores se adaptan reasignando el trabajo entre el personal existente o contratando de manera temporal.

En cambio, otros resultados apuntan a que las licencias más largas tienen poca influencia, o incluso adversa, en los resultados del mercado laboral de las madres, ya que es probable que los empleadores tengan en cuenta las políticas de maternidad para contratar y promover, lo que puede afectar negativamente los resultados laborales de las mujeres. Cukrowska-Torzewska y Lovasz (2019) utilizan datos de 26 países de la Unión Europea para estimar cómo las políticas asociadas a la maternidad contribuyen a la brecha salarial de género. Entre los principales hallazgos señalan que en los países de Europa del Este, donde las políticas y normas conducen a largas ausencias del trabajo, las brechas salariales por maternidad contribuyen significativamente a la desigualdad salarial de género. El Estado apoya a las madres como principales proveedoras de cuidado infantil: se les conceden licencias remuneradas prolongadas con protección laboral, el cuidado institucional de niños menores de 3 años es escaso y la sociedad no apoya el regreso temprano de las madres al trabajo, lo que lleva a que las madres regresen al trabajo después de largas interrupciones en sus carreras. Del Rey et al. (2021) exploran los efectos de la licencia de maternidad sobre la participación femenina en la fuerza laboral; utilizando un panel no balanceado de 159 países para los años 1994, 2004 y 2011, confirman la existencia de una relación en forma de U invertida entre la duración de la licencia de maternidad y la participación femenina, encontrando un umbral de licencia de maternidad de alrededor de 30 semanas por encima del cual la participación femenina cae. Por debajo de este umbral, aumentar la licencia de maternidad incrementa la participación femenina en la fuerza laboral, pero más allá de este umbral sucede lo contrario.

Estos resultados han llevado a la mayoría de los países desarrollados a brindar acceso a otros tipos de licencias como: paternidad, licencia designada específicamente para nuevos padres; parental, licencia que pueden tomar tanto las nuevas madres como los nuevos padres; o familiar, licencia que se puede tomar para cuidar a familiares enfermos además de a los nuevos hijos. Estas políticas varían sustancialmente en la duración de la licencia, los montos y la estructura de los beneficios, la presencia (o ausencia) de protección del empleo, la financiación, la cobertura y la elegibilidad. Estados Unidos es un caso atípico en este contexto de políticas, ya que es el único país industrializado del mundo que no tiene una política de licencia por maternidad, paternidad, parental o familiar remunerada establecida por ley a nivel nacional.

La literatura sobre el efecto de la licencia por paternidad sugiere que esta política resulta eficaz para aumentar la participación de los padres en el cuidado de los hijos e hijas; sin embargo, la evidencia sobre su influencia en la igualdad de género en el mercado laboral sigue siendo escasa y algo variada: por un lado, se encuentran resultados que sugieren que las licencias de paternidad más prolongadas contribuyen a reducir la penalización salarial por maternidad (Budig et al., 2016) y tienen un efecto positivo en el empleo de las madres y en la disminución de los conflictos laborales entre parejas (Kotsadam y Finseraas, 2011; Pylkkänen y Smith, 2004); mientras que otros resultados plantean que esta política no ha contribuido a cerrar la brecha laboral entre madres y mujeres sin hijos (Ekberg et al., 2013) y que una licencia por paternidad prolongada durante el primer año de vida de un niño reduce los ingresos de los padres a largo plazo (Rege y Solli, 2013). Adicionalmente, los estudios empíricos se concentran en los países con ingresos más altos y en los trabajadores mejor remunerados, debido principalmente a que los trabajadores en los países de ingresos altos tienen mayor probabilidad de tener acceso a la licencia por paternidad u otro tipo de licencia familiar que sus contrapartes en países de ingresos más bajos (Gault et al., 2014).

A pesar de que las políticas de licencias asociadas a la maternidad han contribuido a mantener a las madres con su vínculo laboral, la brecha salarial de género que surge después del nacimiento del primer hijo tiende a persistir, incluso cuando los hijos superan la edad de cuidado preescolar. Una dirección relativamente reciente en el estudio sobre por qué esta brecha permanece, ha relacionado la disponibilidad de las madres para participar en el mercado de trabajo y su desplazamiento hacia empleos de bajos salarios (que no penalicen las interrupciones laborales) con el acceso al cuidado de los niños y, más recientemente, con las restricciones de horarios en las escuelas primarias. Entre las madres con hijos e hijas menores de seis años, la falta de cuidado infantil es una de las principales razones por las que las mujeres no trabajan o no buscan un trabajo. Sin embargo, también los niños y las niñas en edad de escuela primaria requieren la supervisión y cuidado de un adulto, de manera que el tiempo que pasan en la escuela se convierte, de cierto modo, en una forma de cuidado infantil (Berthelon, 2015).

La incorporación del horario escolar como un factor que explica la permanencia de la brecha salarial de género y las decisiones de empleo de las madres tiene una conclusión más coincidente: incrementar la jornada escolar diaria reduce significativamente las brechas salariales y tiene un efecto positivo en la participación y permanencia de las madres en la fuerza laboral, generando ingresos fiscales que superan sustancialmente sus costos. Berthelon et al. (2015) investigan el efecto de una reforma que alargó 35% los horarios escolares en Chile sobre diferentes resultados de participación laboral materna, encontrando evidencia de efectos positivos sobre la participación y un vínculo más permanente con la fuerza laboral. Los resultados están impulsados principalmente por el incremento de la jornada escolar en primero y segundo grado, mientras que el acceso a jornadas completas desde tercero hasta octavo grado no tuvo un efecto significativo en la participación de las mujeres en la fuerza laboral, sugiriendo que las opciones de empleo de las madres están especialmente limitadas cuando los niños son relativamente pequeños. Gambaro et al. (2019) examinan el efecto de la provisión de servicios de cuidado infantil por la tarde en la oferta laboral materna en Alemania, demostrando que la ampliación del cuidado infantil durante la primaria aumenta la tasa de empleo de las madres y sus horas de trabajo.

Por su parte, Duchini y Van Effenterre (2024) aprovechan un contexto institucional en Francia para identificar el efecto de la organización del tiempo de los niños y las niñas en las diferencias salariales de género y en las opciones de oferta laboral de las madres y los padres. Hasta el 2012, la niñez francesa tenía un horario escolar de 24 horas de clases concentradas en una semana de cuatro días, con el día miércoles libre completamente. Los datos muestran que las madres francesas, en contraste con los padres y las mujeres sin hijos e hijas, pasaban significativamente menos tiempo en el trabajo el día libre de clases que en los otros días hábiles de la semana. En enero de 2013, el gobierno francés decidió aligerar la carga de trabajo diaria sin cambiar el número total de horas lectivas semanales; se redujo la duración de las clases al tiempo que se añadió medio día de clases el miércoles por la mañana, además de introducir tres horas opcionales de actividades extracurriculares, casi sin costo adicional para las familias. El análisis de Duchini y Van Effenterre (2024) contribuye con dos conclusiones clave. En primer lugar, la reforma permitió a las madres cerrar el 40% de la brecha de trabajo con las madres de niñas y niños de edades mayores y a cambiar de contratos de tiempo parcial a contratos de tiempo completo. La segunda conclusión es que la reforma del horario escolar permitió a las madres cerrar hasta un seis por ciento la brecha salarial con los padres. Adicionalmente, calcularon el valor marginal de los fondos públicos para la reforma, mostrando un beneficio económico teniendo en cuenta el ahorro familiar en guarderías y la externalidad fiscal generada por mayores ingresos por impuestos sobre la renta, derivados del aumento de los ingresos de las mujeres.

En este artículo se estudia la brecha salarial de género en 53 países, que incluyen ocho economías del Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC): Australia, Chile, México, Perú, Filipinas, Tailandia, Estados Unidos y Vietnam. El objetivo es evaluar el impacto de la protección social materna, la tasa de empleo y las restricciones de horarios en las escuelas primarias sobre la brecha salarial de género, a través de las siguientes variables: la licencia por maternidad, la licencia por paternidad, el porcentaje de la población de mujeres en la fuerza de trabajo con cobertura de protección social por maternidad, la tasa de empleo de las madres con hijos menores de seis años y el número de horas anuales de instrucción primaria en escuelas públicas. En las economías del APEC estudiadas, la media de la duración de la licencia por maternidad es inferior a la Recomendación sobre la Protección de la Maternidad (2000); se observa también una corta duración de las licencias por paternidad y menor cobertura de protección social. En cambio, la tasa de empleo de madres con menores de seis años y el número de horas anuales de instrucción primaria pública son superiores al resto de países en estudio.

El resto del artículo se organiza como sigue: en la segunda sección se describen brevemente las políticas asociadas a la maternidad y la organización de la educación primaria pública en las economías del APEC; la tercera sección describe la muestra de datos, la definición de las variables y la metodología empleada en el análisis; la cuarta sección examina los resultados del estudio. Finalmente, la última sección presenta las principales conclusiones.

Políticas de maternidad y organización escolar en las economías del APEC

Australia

Hasta 2010, Australia era uno de los dos únicos países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (junto con Estados Unidos) que no contaba con un sistema nacional de licencia parental remunerada. En ausencia de un sistema nacional, los derechos eran negociados colectivamente u ofrecidos dentro de las políticas de la empresa (Baird et al., 2009), predominando la licencia por maternidad remunerada sobre los sistemas de licencia parental o de paternidad (Baird et al., 2009; Whitehouse et al., 2013).

En 2010, Australia introdujo la Ley de Licencia Parental Remunerada, el primer plan nacional remunerado (Paid Parental Leave Bill, 2010). Según el plan, los empleados tienen derecho a 18 semanas de licencia parental financiada por el gobierno, pagada al salario mínimo nacional. El pago se realiza al cuidador principal, siempre que cumpla con una prueba de trabajo, una prueba de ingresos, una prueba de residencia y esté de licencia. Para pasar la prueba de trabajo, el cuidador debe haber trabajado al menos 10 de los 13 meses anteriores al nacimiento o adopción del niño y 330 horas en ese período de 10 meses (equivalente a poco más de un día a la semana). Los empleadores complementan las 18 semanas con sus propias políticas, para alcanzar 26 semanas de licencia pagada (Fitzgerald y McRae, 2009). Como resultado, Australia tiene un sistema híbrido. El plan nacional de licencia parental financiado por el gobierno es accesible para la mayoría de las madres trabajadoras, y los planes de licencia parental pagados financiados por el empleador son accesibles para aproximadamente el 50% de los padres que trabajan.

La legislación nacional sobre licencia parental (“Fair Work Act 2009”, 2024), aplicable a los empleados que tienen al menos 12 meses de servicio en el empleo, otorga el derecho a 12 meses de licencia parental sin goce de sueldo por el nacimiento de un hijo o hija de la empleada o del empleado (o de su cónyuge o pareja); o bien por la adopción o responsabilidad del cuidado del niño o niña. El periodo de licencia es único y continuo; sin embargo, la empleada o empleado pueden solicitar al empleador que acepte una extensión de la licencia parental por un período adicional de hasta 12 meses inmediatamente después de la finalización del período de licencia parental disponible. Al finalizar el período de licencia parental sin goce de sueldo, se otorga el derecho a regresar al puesto que ocupaba antes de la licencia parental; o si ese puesto ya no existe, a un puesto disponible para el cual se esté calificado y que tenga un estatus y salario similar al del puesto anterior a la licencia parental.

Chile

Chile ratificó el convenio C003 en 1925 e instituyó la licencia por maternidad remunerada de 40 días antes del parto y 20 días después del mismo. Posteriormente, en 1994 ratificó el convenio C103. El Código del Trabajo de 1931 (Gobierno de Chile, 1931) prolongó la licencia a seis semanas antes y seis semanas después del parto y prohibió el despido a causa de un embarazo. Para 2011, el derecho de la licencia por maternidad se amplió a 12 semanas después del parto y 12 semanas de permiso parental que puede ser tomado por el padre o la madre. Adicionalmente, existe un plan de regreso gradual al trabajo con jornadas de medio tiempo para las mujeres que así lo deseen después de la semana 12, que también permite al padre compartir el permiso parental (Ministerio del Trabajo y Previsión Social, 2011).

México

A la fecha, México no ha ratificado los convenios de la Convención sobre la Protección de la Maternidad. Sin embargo, la LFT (Secretaría de Gobernación, 2012) establece derechos y protecciones para las mujeres trabajadoras embarazadas y en periodo de lactancia, prestaciones durante la licencia de maternidad y pausas para lactancia durante la jornada laboral. La duración de la licencia de maternidad es de seis semanas anteriores y seis posteriores al parto, con salario íntegro, con posibilidad de transferir hasta cuatro de las seis semanas de descanso previas al parto para después del mismo. En cambio, el permiso de paternidad es de solo cinco días con goce de sueldo.

Perú

El país no ratifica el Convenio C183, pero la Ley Federal otorga a las mujeres gestantes 45 días de descanso pagados previos al nacimiento y 45 días posteriores al mismo (Congreso de la República, 1996). En cuanto a la licencia por paternidad, la ley permite a los hombres tomar cuatro días de descanso pagados luego del parto de la madre (Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo, 2018).

Filipinas

Aunque Filipinas no ratifica el Convenio C183, la promulgación de la Ley de Licencia de Maternidad Ampliada a 105 Días en 2019 (Congress of the Philippines, 2019) garantiza la duración de la licencia de maternidad remunerada de 105 días y 15 días adicionales para madres solteras, con opción de extenderla 30 días adicionales sin pago.

Tailandia

Las empleadas embarazadas tienen derecho a una licencia de maternidad de 98 días, que incluye un período de tiempo prenatal para las consultas médicas relacionadas con el embarazo. Sin embargo, la licencia de maternidad remunerada sigue estando limitada a 45 días laborables (Thai National Legislative Assembly, 2019).

Estados Unidos

La Ley de Licencia Médica y Familiar ampara a los empleados y empleadas por 12 semanas laborables sin goce de sueldo en un periodo de 12 meses por el nacimiento o adopción de un hijo o hija.

Vietnam

Vietnam tiene una normativa específica sobre la licencia de maternidad que es exclusiva del país. En general, las leyes de maternidad de Vietnam son favorables a las empleadas y están establecidas para garantizar que estén protegidas durante y después del embarazo. En mayo de 2013, Vietnam aumentó la duración de la licencia de maternidad para las empleadas a seis meses, en lugar de los cuatro meses que se aplicaban anteriormente. Si una empleada tiene más de un hijo, se le otorgan 30 días adicionales por cada hijo adicional. Con esto, el período de licencia de maternidad de Vietnam es uno de los más largos de Asia.

En caso de aborto espontáneo o interrupción del embarazo, también tiene derecho a descanso. Los días de licencia dependen de la duración que haya tenido el embarazo. La mujer tiene derecho a 20 días laborables si el embarazo dura entre uno y tres meses; a 40 días si el embarazo dura entre tres y seis meses; y a 50 días si el embarazo dura más de seis meses.

Organización de la educación primaria pública

Los países poseen, en promedio, calendarios escolares más largos. La edad promedio de inicio a la educación primaria es de seis años, siendo Australia el país en el que la niñez inicia a una edad más temprana (cinco años) y prolongada, ya que se cursan siete grados. En cambio, en Vietnam se cursan sólo cinco grados con el calendario escolar más corto (ver Tabla 2).

Tabla 2.Organización de la educación primaria pública

| País | Grados de educación primaria | Edad de inicio | Días de instrucción por año |

|---|---|---|---|

| Australia | 7 | 5 | 200 |

| Chile | 6 | 6 | 181 |

| Estados Unidos | 6 | 6 | 180 |

| Filipinas (1) | 6 | 6 | 200 |

| México | 6 | 6 | 190 |

| Perú (2) | 6 | 6 | 195 |

| Tailandia | 6 | 6 | 200 |

| Vietnam (3) | 5 | 6 | 175 |

| OCDE | 6 | 6 | 186 |

Fuente: Organisation for Economic Cooperation and Development, 2023; (1) Alberta Gobernment›s International Education Guides, 2016; (2) Ministerio de Educación, 2023; (3) Ministerio de Educación y Formación de Vietnam, 2024.

Metodología y datos

La muestra de datos consiste de 53 países, elegidos de acuerdo a la disponibilidad de información. En la muestra se incluyen ocho economías del APEC: Australia, Chile, México, Perú, Filipinas, Tailandia, Estados Unidos y Vietnam. En cada país se estudian cinco indicadores: licencia por maternidad, licencia por paternidad, cobertura de protección social, tasa de empleo de madres y horas de instrucción en primarias públicas, para explicar la brecha salarial de género, descritos en la Tabla 3. En el Anexo 1 se muestra la lista completa de países y los valores de los indicadores.

Tabla 3. Definición de variables y fuentes de información

| Brecha: brecha salarial de género | Diferencia salarial entre hombres y mujeres como porcentaje del salario de los hombres, utilizando la mediana de los ingresos mensuales ponderados. La ponderación se realiza agrupando a la población empleada asalariada según educación, edad, jornada laboral y empleo en el sector privado frente al empleo en el sector público. |

| Maternidad: licencia por maternidad | Se refiere a la duración de la licencia por maternidad remunerada, en días naturales, disponible únicamente para la madre por el nacimiento de un hijo o hija, que puede ser tomada justo antes, durante o inmediatamente después del parto. |

| Paternidad: licencia por paternidad | Se refiere a la duración de la licencia por paternidad, en días naturales, concedida a los nuevos padres como equivalente a la licencia por maternidad para permitir que el nuevo padre pase tiempo con su bebé después del nacimiento. |

| Cobertura: cobertura de protección social | El indicador corresponde a la cobertura legal obligatoria de protección social por maternidad en cada país, como porcentaje de la población de mujeres en la fuerza de trabajo. |

| Empleo: tasa de empleo de madres con menores de seis años | Porcentaje de madres de entre 25 y 54 años empleadas, con hijos o hijas menores de seis años, en relación a la población de esa misma edad, sexo y condición de las hijas e hijos. |

| Horas: número de horas en primaria pública | Número de horas anuales de instrucción en educación pública obligatoria básica de nivel primaria. |

En el Anexo 1 se muestra el conjunto de datos empleados y la fuente de consulta. Para el número de horas anuales de instrucción en educación primaria no fue posible tener la muestra de datos completa, por lo que se utilizó un procedimiento implementado en el paquete mice en R software para tratar con datos faltantes multivariados. El método se basa en la especificación condicional completa, donde cada variable incompleta se imputa mediante un modelo independiente. El algoritmo puede imputar combinaciones de datos continuos, binarios, categóricos no ordenados y categóricos ordenados, así como datos continuos de dos niveles. También se puede especificar un modelo de imputación univariado independiente para cada variable. En este trabajo se usó el método de imputación normal univariada con bootstrap, llamado norm.boot, para imputar los valores faltantes de la variable en cuestión, manteniendo la configuración de los parámetros de la función en los valores predeterminados y utilizando, además de las variables de la Tabla 3, la cobertura legal por maternidad en cada país como porcentaje de la población de mujeres en edad de trabajar (International Labour Organization, 2024). Más detalles sobre el paquete se pueden consultar en van Buuren y Groothuis-Oudshoorn (2011). En la tabla del Anexo 1 se especifica qué valores fueron imputados.

Las variables fueron inicialmente relacionadas mediante un modelo de regresión lineal múltiple en el que la licencia por maternidad (maternidad), la licencia por paternidad (paternidad), la cobertura de protección social (cobertura), la tasa de empleo de madres (empleo) y las horas de instrucción en primarias públicas (horas), explican la variación de la brecha salarial de género (brecha) de la siguiente manera:

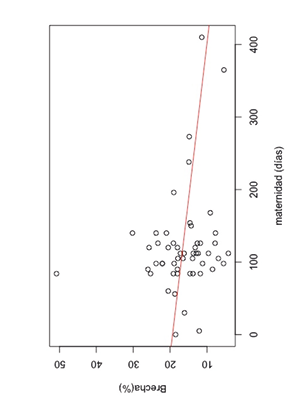

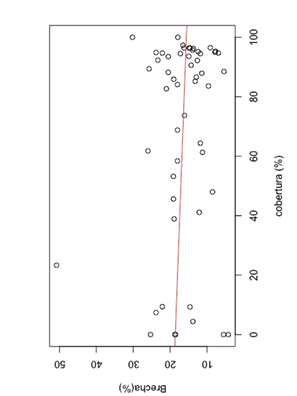

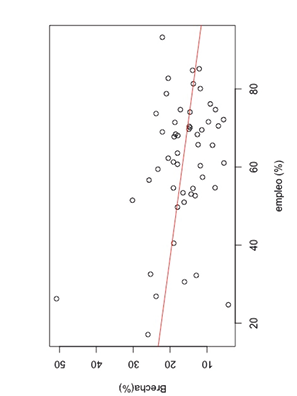

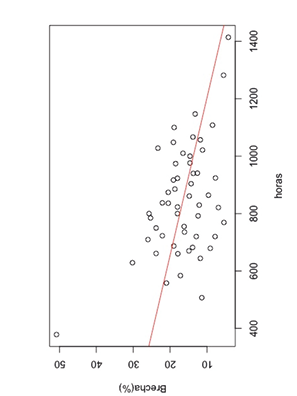

Donde es el término de error aleatorio y el resto de variables se definieron en la Tabla 3. La especificación del modelo se basa en la exploración inicial de la relación entre la brecha salarial con el resto de las variables, que se muestra gráficamente en la Figura 1 (a)-(d). Se excluye la gráfica de la relación de la brecha salarial con la licencia por paternidad debido al exceso de ceros que presenta este último indicador. De acuerdo con las gráficas, es razonable asumir una relación lineal entre la brecha salarial con el empleo y el número de horas de instrucción primaria. La maternidad y la cobertura parecen tener un tipo de relación cuadrática con la variable a explicar. En el caso de la maternidad, esta observación empírica puede justificar una hipótesis razonable sobre un cambio de la contribución de esta variable sobre la brecha salarial una vez que se pasa cierto umbral. Finalmente, es importante señalar que las líneas de tendencia en las gráficas son todas descendentes, indicando una relación negativa entre cada variable con la brecha salarial. Es decir, se puede asumir que el aumento de cada uno de los factores explicativos contribuye a una reducción en las desigualdades salariales de género.

Figura 1. Relación de la brecha salarial de género con las variables explicativas

| (a) Brecha vs. maternidad | (b) Brecha vs. cobertura |

|

|

| (c) Brecha vs. empleo | (d) Brecha vs. horas |

|

|

Con el objetivo de explorar la relación cuadrática entre la brecha salarial y la duración de la licencia por maternidad, se estima también el siguiente modelo:

La estimación de los modelos (1) y (2) se realiza mediante mínimos cuadrados ordinarios (ver Wooldridge, 2010).

Resultados

En la Tabla 4 se muestra el resumen estadístico de la muestra total utilizada, así como los valores promedio de las observaciones divididas en dos submuestras: las economías del APEC y el resto de países. Como se observa, existe gran variación en los niveles de las variables entre los países. La media de la duración de la licencia por maternidad en la muestra total es inferior a la Recomendación sobre la Protección de la Maternidad (2000), que especifica por lo menos un periodo de 18 semanas (126 días). Sin embargo, cuando se descarta al grupo del APEC, el promedio es ligeramente superior a la recomendación. Respecto a las licencias por paternidad, destaca también la corta duración y poca frecuencia, particularmente en el grupo de países del APEC. Un patrón similar se observa en la cobertura de protección social por maternidad, siendo menor en el grupo del APEC. En cambio, la tasa de empleo de madres con menores de seis años y el número de horas anuales de instrucción primaria pública son superiores en las economías del APEC. A esto último se suma que la media de la brecha salarial es ligeramente menor en el grupo del APEC.

Tabla 4. Estadísticos básicos

| Brecha | Maternidad | Paternidad | Cobertura | Empleo | Horas | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Muestra total | ||||||

| Mínimo | 4.20 | 0 | 0 | 0 | 17.09 | 378.5 |

| 1.er cuartil | 12.10 | 90 | 0 | 48.00 | 53.39 | 720.0 |

| Mediana | 16.10 | 112 | 0 | 86.60 | 65.58 | 829.6 |

| Media | 16.51 | 121.2 | 5.49 | 68.43 | 61.24 | 845.5 |

| 3. ercuartil | 19.10 | 126 | 10 | 94.70 | 71.57 | 974.0 |

| Máximo | 50.80 | 410 | 54 | 100 | 93.21 | 1414.1 |

| Desviación estándar | 7.53 | 69.72 | 9.96 | 34.65 | 16.99 | 192.45 |

| Submuestras | ||||||

| APEC | 16.30 | 82.75 | 3.00 | 62.26 | 65.43 | 981.23 |

| Otros | 16.55 | 128.07 | 5.93 | 69.53 | 60.50 | 821.33 |

Fuente: elaboración propia.

La Tabla 5 muestra los resultados de las estimaciones de los modelos de regresión; el Modelo 1 y el Modelo 2 están definidos por las Ecuaciones (1) y (2), mientras que en el Modelo 3 se incorpora una variable binaria para explorar si existe un cambio significativo en las estimaciones para las economías del APEC con el resto de países en estudio. En el Modelo 1, la media de la brecha salarial es de 50.53%; el signo negativo de todos los coeficientes es el esperado, indicando que a medida que aumenta el indicador, la brecha salarial disminuye. Sin embargo, solo la maternidad, el empleo y las horas resultaron con significancia estadística. De acuerdo con las estimaciones, prolongar las licencias por maternidad 90 días (tres meses aproximadamente) resulta en una disminución de la brecha salarial equivalente al 2.5%. 4; un aumento de 10% en la tasa de empleo de madres con hijas e hijos menores de seis años disminuye la brecha salarial en 0.9% 5; mientras que un aumento de 190 horas anuales de instrucción en educación primaria, que representan aproximadamente una hora adicional al día 6, disminuye la brecha salarial en 4.8% 7.

Bajo el Modelo 2, las mujeres reciben una remuneración salarial 47.81% menor que los hombres, contribuyendo significativamente a esta brecha la cobertura de protección social y las horas de instrucción en primaria. Los signos de los coeficientes estimados son los esperados. Aumentar la cobertura de protección social por maternidad en 31.57 puntos porcentuales, que significa alcanzar una cobertura de 100%, disminuye la brecha salarial en 2.1%. Debe notarse el signo positivo del coeficiente de maternidad y el signo negativo del coeficiente de esta variable al cuadrado. Esto sugiere que prolongar la duración de la licencia por maternidad aumenta la brecha salarial a una tasa decreciente, hasta alcanzar un nivel a partir del cual la brecha comienza a disminuir. De acuerdo con los valores, dicho punto de inflexión comienza a partir de 128 días8, aproximadamente. Este valor es congruente con la Recomendación sobre la Protección de la Maternidad (2000) de al menos 126 días. Por su parte, un aumento de 190 horas de instrucción en educación primaria disminuye la brecha salarial en 5.3%.

En el Modelo 3 todas las variables resultaron significativas, con excepción de la paternidad. Los signos de los coeficientes estimados son también los esperados. Siguiendo la interpretación de los modelos anteriores, un aumento de 31.57 puntos en la cobertura disminuye la brecha salarial en 2.6%, mientras que lograr el pleno empleo entre las madres con menores de seis años reduce la brecha salarial 3.3%. Por su parte, un aumento de 190 horas anuales de instrucción primaria tiene el efecto de una disminución de la brecha salarial de 5.9%. Los coeficientes para la maternidad y el cuadrado de la variable, sugieren un efecto significativo en la reducción de la brecha salarial a partir de 161 días (más de cinco meses) de licencia. Finalmente, el valor del coeficiente para la variable APEC indica que en los países de este grupo la media de la brecha salarial es 4.9 % mayor que en el grupo con estos países excluidos.

Si bien la licencia por paternidad resultó no significativa al nivel de 0.1 o menor en los tres modelos, el signo negativo del coeficiente estimado sugiere que aumentar la duración de esta licencia tiene un efecto deseable sobre la brecha salarial de género. Finalmente, se muestra en la Tabla 5 el valor de los estadísticos Durbin-Watson y Shapiro-Wilk, indicando el no rechazo de la hipótesis de independencia y de normalidad, respectivamente, en los tres modelos.

Tabla 5. Coeficientes estimados para los modelos de la brecha salarial de género

| Coeficiente | Modelo 1 | Modelo 2 | Modelo 3 |

|---|---|---|---|

| Intercepto | 50.53 (***) | 47.81 (***) | 48.52 (***) |

| Maternidad | -0.0283 (*) | 0.0461 | 0.0796 (.) |

| Paternidad | -0.0879 | -0.1070 | -0.1078 |

| Cobertura | -0.0440 | -0.0676(*) | -0.0816 (**) |

| Empleo | -0.0913 (.) | -0.0784 | -0.0852 (.) |

| Horas | -0.0254 (***) | -0.0277(***) | -0.0310 (***) |

| Maternidad 2 | -0.00018(.) | -0.00025 (*) | |

| APEC | 4.909 (*) | ||

| R2 | 0.4624 | 0.5016 | 0.5438 |

| Durbin-Watson | 1.743 (0.1708) | 1.655 (0.0940) | 1.683 (0.1194) |

| Shapiro-Wilk | 0.985 (0.7587) | 0.983 (0.6592) | 0.991 (0.96) |

| Error Cuadrático Medio | 29.90 | 27.72 | 25.37 |

Nota: (.)p<0.1, (*)p<0.05, (**)p<0.01, (***)p<0.001.

Los valores numéricos en paréntesis indican el valor p.

Fuente: elaboración propia.

Conclusiones

El objetivo de las políticas de maternidad sigue siendo proteger el empleo, la integridad y salud de la madre y del recién nacido. Estas políticas son también necesarias en el logro del objetivo de reducir las desigualdades en el mercado de trabajo, pero no son suficientes. Una vez que las mujeres se convierten en madres, se enfrentan a posibilidades de empleo restringidas por la disponibilidad del cuidado infantil que se extiende hasta la primaria. La presente investigación ha estudiado los efectos de la licencia por maternidad, la licencia por paternidad, el porcentaje de la población de mujeres en la fuerza de trabajo con cobertura de protección social por maternidad, la tasa de empleo de las madres con hijos e hijas menores de seis años y el número de horas anuales de instrucción primaria en escuelas públicas, sobre la brecha salarial de género en 53 economías, incluyendo ocho del APEC.

El estudio aporta las siguientes conclusiones clave. En primer lugar, los datos muestran evidencia de que la introducción de una licencia de maternidad que se extiende más de 161 días es beneficiosa para los resultados de la brecha salarial de género. Esto contradice los trabajos previos que señalan que las licencias de maternidad largas tienen un resultado adverso en el mercado laboral. Con fines exploratorios, se ajustó el Modelo 3 descrito en la sección previa incorporando un término cúbico para la maternidad; el coeficiente estimado tiene signo positivo (aunque resultó estadísticamente no significativo), mientras que se conserva el signo de los términos lineal y cuadrático, positivo y negativo, respectivamente. Los resultados pueden ser interpretados de la siguiente manera: períodos muy cortos o muy largos de maternidad tienen resultados adversos en la brecha salarial. En el primer caso, se sacrifica el ingreso porque las mujeres no solo desean ser madres, sino también estar con sus hijos; en el segundo caso, una larga ausencia del mercado laboral tiene una penalización salarial para las mujeres. Aunado a esto, se encontró que aumentar la cobertura de protección social por maternidad entre la población de mujeres en la fuerza de trabajo, reduce la brecha salarial. Aunque se requiere un estudio más exhaustivo al respecto, estos resultados podrían ser una señal de que la maternidad y la cobertura estarían capturando la decisión a la que se enfrentan las mujeres: ser madres o participar en el mercado laboral.

La segunda conclusión sugiere que la licencia de paternidad no tiene un efecto significativo en la reducción de la brecha salarial. Sin embargo, este resultado debe ser tomado con cautela; si bien las licencias de paternidad no han logrado reducir la brecha salarial de género, puede deberse a la poca frecuencia y corta duración.

Por otra parte, se puede concluir que para lograr una contribución significativa en la igualdad de género en el mercado de trabajo, las políticas públicas deben abordar específicamente los problemas que plantea la presencia de niñas y niños, como la provisión de cuidado infantil no solo en edad preescolar, sino también cuando no tienen la edad suficiente para cuidar de sí mismos. Esta conclusión se basa principalmente en dos resultados encontrados. Primero, un aumento de 190 horas anuales de instrucción primaria, que en el calendario de educación básica pública en México equivalen a una hora adicional al día, tiene el efecto de una disminución de la brecha salarial de 5.9%. Segundo, aunque no se estudió particularmente el acceso al cuidado infantil en edades menores al ingreso a la primaria, se encontró que aumentar la tasa de empleo de madres de entre 25 y 54 años, con hijos o hijas menores de seis años, reduce la brecha salarial.

Finalmente, la brecha salarial de género es 4.9% mayor en el grupo de países del APEC. Si bien la tasa de empleo de madres con menores de seis años y el número de horas anuales de instrucción primaria pública son superiores en este grupo de países, este resultado se debe a los niveles significativamente menores en la maternidad, paternidad y cobertura, cuyas políticas enfrentan grandes desafíos.

Es importante mencionar también que el estudio del efecto de las variables sobre la reducción de la brecha de género a nivel país puede tener resultados distintos a los obtenidos a nivel transnacional, por lo que se debe considerar el contexto prevaleciente que afecta a las variables en cada uno. El presente trabajo permite tener una comprensión más profunda sobre el impacto de una jornada escolar más amplia sobre la brecha salarial de género en varios países alrededor del mundo.

Anexo 1

Países e indicadores de brecha salarial de género

| País | Brecha(1) | Maternidad(2) | Paternidad(2) | Cobertura(2) | Empleo(3) | Horas(4) | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Albania | 5.40 | 365 | 0 | 88.50 | 61.03 | 1084 | * |

| Argentina | 18.00 | 90 | 0 | 68.80 | 60.69 | 908.9 | * |

| Armenia | 30.20 | 140 | 0 | 100.00 | 51.47 | 745.7 | * |

| Australia | 14.60 | 154 | 14 | 96.40 | 74.06 | 1000 | |

| Bangladesh | 4.20 | 112 | 0 | 0.00 | 24.72 | 1575 | * |

| Bélgica | 6.90 | 105 | 0 | 94.70 | 70.51 | 821 | |

| Brasil | 25.70 | 120 | 0 | 89.40 | 56.65 | 800 | |

| Bulgaria | 11.40 | 410 | 15 | 87.90 | 69.50 | 507 | |

| Cabo Verde | 20.50 | 60 | 0 | 88.20 | 62.25 | 746 | * |

| Chile | 23.30 | 126 | 5 | 92.30 | 59.44 | 1028 | |

| Costa Rica | 13.20 | 120 | 0 | 85.20 | 52.65 | 1147 | |

| Chipre | 12.60 | 126 | 14 | 92.20 | 68.32 | 803.9 | * |

| Chequia | 19.00 | 196 | 7 | 85.90 | 40.48 | 687 | |

| Ecuador | 11.80 | 84 | 0 | 64.40 | 60.33 | 859.2 | * |

| Egipto | 26.00 | 90 | 0 | 61.80 | 17.09 | 1016 | * |

| El Salvador | 16.20 | 112 | 0 | 96.40 | 50.98 | 686.3 | * |

| Estonia | 23.80 | 140 | 0 | 94.90 | 73.68 | 661 | |

| Finlandia | 17.90 | 105 | 54 | 100.00 | 68.04 | 660 | |

| Francia | 9.60 | 112 | 11 | 83.60 | 71.57 | 864 | |

| Gambia | 13.80 | 84 | 0 | 4.40 | 54.51 | 1137 | * |

| Hungría | 9.10 | 168 | 5 | 96.50 | 76.15 | 679 | |

| Italia | 14.30 | 150 | 10 | 90.60 | 53.05 | 904 | |

| Letonia | 17.20 | 112 | 10 | 94.50 | 74.69 | 584 | |

| Lituania | 11.80 | 126 | 28 | 94.50 | 80.08 | 644 | |

| Luxemburgo | 7.70 | 140 | 10 | 95.30 | 74.70 | 924 | |

| Madagascar | 22.10 | 98 | 0 | 9.40 | 93.21 | 888.1 | * |

| Malawi | 18.70 | 56 | 0 | 0.00 | 71.42 | 1055 | * |

| Malta | 5.50 | 98 | 0 | 0.00 | 72.14 | 1131 | * |

| México | 18.00 | 84 | 0 | 84.10 | 49.71 | 800 | |

| Mongolia | 18.00 | 120 | 0 | 58.40 | 63.55 | 1009 | * |

| Namibia | 19.10 | 84 | 0 | 45.60 | 54.62 | 702.1 | * |

| Nepal | 23.80 | 98 | 15 | 7.40 | 26.88 | 1051 | * |

| Países Bajos | 13.70 | 112 | 0 | 96.20 | 81.31 | 940 | |

| Pakistan | 50.80 | 84 | 0 | 23.30 | 26.27 | 585.7 | * |

| Panamá | 11.20 | 98 | 0 | 61.30 | 57.38 | 1013 | * |

| Paraguay | 19.10 | 126 | 0 | 53.20 | 61.27 | 892.9 | * |

| Perú | 18.90 | 98 | 0 | 38.90 | 67.74 | 1100 | |

| Filipinas | 16.50 | 105 | 0 | 97.30 | 53.39 | 843.7 | * |

| Polonia | 21.00 | 140 | 14 | 82.70 | 78.78 | 558 | |

| Portugal | 20.50 | 120 | 0 | 93.50 | 82.72 | 874 | |

| Romania | 7.80 | 126 | 0 | 95.00 | 54.68 | 720 | |

| Eslovaquia | 14.90 | 238 | 14 | 93.60 | 69.67 | 670 | |

| Eslovenia | 13.90 | 105 | 30 | 95.70 | 84.76 | 682 | |

| España | 12.40 | 112 | 0 | 95.20 | 65.72 | 792 | |

| Sri Lanka | 25.30 | 84 | 0 | 0.00 | 32.55 | 1141 | * |

| Tanzania | 14.60 | 84 | 3 | 9.30 | 70.11 | 958.5 | * |

| Tailandia | 8.50 | 90 | 0 | 48.00 | 65.58 | 934.7 | * |

| Tunisia | 16.10 | 30 | 0 | 73.70 | 30.60 | 877.1 | * |

| Turquía | 12.90 | 112 | 0 | 86.60 | 32.24 | 720 | |

| Estados Unidos | 18.50 | 0 | 0 | 0.00 | 68.41 | 974 | |

| Reino Unido | 14.80 | 273 | 14 | 96.40 | 70.40 | 861 | |

| Uruguay | 22.10 | 98 | 13 | 94.70 | 68.98 | 591.7 | * |

| Vietnam | 12.10 | 5 | 5 | 41.10 | 85.14 | 881.4 | * |

(*) Valor imputado.

Fuente: (1) International Labour Organization (2018); (2) International Labour Organization (2024); (3) International Labour Organization (2024b); (4) Organisation for Economic Cooperation and Development (2023); (5) El indicador horas se obtuvo de: KOF Swiss Economic Institute (2017); (6) El indicador horas se obtuvo de: European Commission/EACEA/Eurydice (2019).