Manifestaciones

pictóricas urbanas

y su configuración

informacional en la

ciudad contemporánea. El caso de San Luis

Potosí, México

Urban pictorial manifestations and their informational

configuration in the contemporary city.

The case of San Luis Potosí, Mexico

Recibido: 21 de mayo de 2025

Aprobado: 9 de junio de 2025

Raúl Gerardo Ibarra Varela

Universidad Autónoma de San Luis Potosí; San Luis Potosí, México

https://orcid.org/0009-0003-8126-0065

Marco Tulio Peraza Guzmán

Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Yucatán;

Yucatán, México

https://orcid.org/0000-0002-3585-0780

Resumen

A partir de la segunda mitad del siglo XX, alrededor del mundo se ha observado un crecimiento en la producción de imágenes pictóricas en las calles de las ciudades contemporáneas, una condición donde el espacio urbano y la expresión convergen a través de imágenes materiales que parecen tener la intención de “decir algo”. Este aspecto dirige el punto de atención al fenómeno comunicativo, pero considerando la imagen y el contexto. Por ello, el objeto de estudio a desarrollar en este artículo es la configuración informacional que las manifestaciones pictóricas tienen al interactuar en diferentes entornos de la ciudad contemporánea. Con fines de conocer cómo la gente al expresarse codifica visualmente la información sociocultural según el contexto en el que habitan, se opta por trabajar con un enfoque semiótico cultural y una estrategia metodológica de selección y análisis de expresiones pictóricas y lugares diversos de la ciudad de San Luis Potosí, México. La observación de estos aspectos representa un acercamiento mayor a la realidad habitante, revelando, a partir de diferencias formales y de contenido, cómo la información, es decir, los códigos, mensajes y significados, cambian y se transforman en los diferentes entornos de la ciudad contemporánea.

Palabras clave: arte urbano, graffiti, información, comunicación, ciudad contemporánea.

Abstract

Since the second half of the twentieth century, there has been an increase in the production of images in the streets of contemporary cities around the world, a state in which urban space and expression converge through material images that seem to have the intention of “saying something”. This aspect directs the attention to the communicative phenomenon, but considering the image and the context. Therefore, the object of study to be developed in this article is the informational configuration that pictorial manifestations have when interacting in different environments of the contemporary city. In order to know how people visually encode socio-cultural information according to the context in which they live, we have chosen to work with a cultural semiotic approach and a methodological strategy of selection and analysis of pictorial expressions and different places in the city of San Luis Potosi, Mexico. The observation of these aspects represents a closer approach to the reality of the inhabitants, revealing, through formal and content differences, how information, that is, codes, messages and meanings, change and transform in the different environments of the contemporary city.

Keywords: Street Art, graffiti, information, communication, contemporary city.

Raúl Gerardo Ibarra Varela. Mexicano. Maestro en Humanidades por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Profesor de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y doctorando en Ciencias del Hábitat por la Universidad Autónoma de Yucatán-Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Líneas de investigación: estudios visuales, semiótica, estética y comunicación de los objetos culturales. Correo: raul.ibarra@uaslp.mx

Marco Tulio Peraza Guzmán. Mexicano. Doctor en Arquitectura por la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesor de tiempo completo de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Yucatán. Líneas de investigación: historia urbana, conservación del patrimonio, desarrollo urbano. Correo: marco.peraza@correo.uady.mx

INTRODUCCIÓN

Apartir de la segunda mitad del siglo XX, alrededor del mundo se ha observado un crecimiento en la producción de imágenes pictóricas en las calles de las ciudades, cada una con sus propios motivos y necesidades. Una condición donde el espacio urbano y la expresión convergen a través de imágenes materiales que parecen tener la intención de “decir algo”.

Si bien este “decir algo” dirige el punto de atención al fenómeno comunicativo, la realidad es que el enfoque de las ciencias de la comunicación y su marcado énfasis en la construcción-emisión de mensajes en los medios de entretenimiento, la publicidad, el marketing y la propaganda (Vidales, 2010), así como el hecho de entender visualmente la comunicación como un simple ejercicio de trasmisión de mensajes en imágenes (Frascara, 2006; Ferrer y Gómez, 2013), ha generado que el fenómeno comunicacional sociocultural contemporáneo, y su relación con las expresiones pictóricas, sea es un tema todavía poco analizado desde quienes hacen, practican y significan la ciudad.

Existen algunos estudios que han tratado de sumar a sus análisis aspectos complejos de la realidad contemporánea con intenciones de explicar comunicacionalmente las expresiones pictóricas, en ocasiones como medios artísticos de protesta en la concientización pública (Kamaruddin y Aziz, 2022; Alhatimi, 2024; Sahabuddin y Hildayanti, 2024; Demaj y Vandenbroucke, 2023); como herramienta de respuesta pictórica hacia la producción visual hegemónica (Kozlovs y Skulte, 2020; Samutina y Zaporozhets, 2021); como un lenguaje que actúa en situaciones de debate (Casino, 2019); y en otros como parte de la identidad cultural de grupos pandilleriles (Reguillo, 1995); como elemento visual semiótico estructurado (Gandara, 2020); como memorias comunicativas (Ochoa, 2021); o como productos adaptables a diferentes contextos (Garduño, 2021); sin embargo, si bien estos acercamientos contribuyen al conocimiento de la imagen pictórica y la comunicación en el espacio urbano, todavía carecen de profundización, debido, principalmente, a limitaciones estilísticas (todo como arte urbano o todo como graffiti), temáticas (el contenido como mensaje único) y de espacio/tiempos únicos (situaciones o ubicaciones específicas).

Estas limitaciones no empatan con lo que sucede en las calles de las ciudades del mundo donde murales artísticos, representaciones de santos y vírgenes, personajes de barrios, graffitis, pintas, dibujos, o placazos, conforman un complejo abanico visual urbano (Reguillo, 1995; Visconti et al., 2010; Llamosa, 2013). Por ello, si se busca ampliar el punto de atención al fenómeno comunicativo urbano desde las manifestaciones pictóricas, es necesario considerar la imagen en torno a ese campo compartido llamado contexto, ya que es ahí donde la información nace y se difunde de acuerdo a sus particularidades espaciales, sociales y culturales (Galindo, 2011).

Pensar en el contexto es contemplar escalas, situaciones y ubicaciones. Omitir las condiciones contextuales, por otro lado, termina por incidir en el desconocimiento de la gente y sus necesidades de expresión, sus formas de habitar y las situaciones que viven. Omitir el contexto es, pues, dejar de lado las propias “informaciones” de los habitantes.

Dicho esto, el objeto de estudio a desarrollar en este artículo es la configuración informacional de las manifestaciones pictóricas, esto con fines de conocer, de manera fidedigna, cómo la gente al expresarse pictóricamente codifica visualmente la información sociocultural según sus realidades habitantes. Bajo la pregunta ¿cómo la información de las manifestaciones pictóricas urbanas se configura al interactuar en diferentes contextos de la ciudad contemporánea?, se busca explicar, a partir de un ejercicio tipológico, el proceso de expresión pictórica entre la información contenida de las imágenes, la información habitante y la información de los contextos urbanos.

Es importante mencionar que cubrir el espectro global de las manifestaciones pictóricas urbanas resulta imposible, no obstante, tomar en cuenta la región latinoamericana, particularmente la ciudad mexicana de San Luis Potosí, por su cantidad y variedad de imágenes pictóricas en diferentes sitios, es adecuado para conocer los diversos factores de configuración de información. Con esto, se busca contribuir al debate sobre la imagen pictórica y el fenómeno comunicativo urbano primando la información sociocultural como punto neural.

Las manifestaciones pictóricas urbanas

como unidades de información

Pensar las manifestaciones pictóricas urbanas desde la información, pero de manera apegada a la esencia sociocultural, amerita dos aspectos claves de comprensión: el primero desde el punto de vista del fenómeno de la comunicación, es decir, a todo proceso o sistema de intercambio, unión, relación y trasmisión de información a través de la expresión (Craig, 1999; Pasquali, 2005; Galindo, 2011); y el segundo desde la perspectiva semiótica cultural y su énfasis en la compleja constitución informativa-significativa y el sentido de los productos culturales de la gente y los contextos sociales (Vidales, 2010; Lotman Y., 1990; Eco, 2000).

Desde la mirada de la comunicación, se entiende que una expresión es un proceso de objetivación en donde una materia es modificada por la aplicación de energía. La expresión y su sustancia adquiere elementos provenientes del contexto hasta conformar un sentido comunicativo (Martín, 2007). Por ende, al hablar de cómo una expresión surge y se relaciona con el contexto, es indispensable tomar en cuenta la información contenida y el código que determina su sentido.

La información, conformada a partir de un ordenamiento de datos de relevancia con potencial de ser trasmitidos (Piñuel, 1982), puede entenderse como una especie de “necesidad”, en donde pueden caber desde señales-estímulos, hasta contenidos complejos de datos estructurados según las reglas sociales de un marco cultural; estas reglas, los códigos, al ser repertorios o sistemas organizado de signos que están regidos por normas o grados de convención por los integrantes de una comunidad, permiten comprender el significado atribuido a las expresiones, de acuerdo a las formas de ver el mundo (Piñuel, 1982; Escobar, 2014; Eco, 2000). Se entiende, pues, que los datos seleccionados a ser expresados son acoplados o generados bajo el marco de codificación que solamente puede ofrecer el contexto y sus dimensiones sociales, culturales, políticas o espaciales.

Así, la información, en términos visuales como en este caso, se refiere a aquello que Mitchell (2017) denomina “la dimensión social de la visión”, donde los actos del ver y la visibilización de aspectos socioculturales permiten concebir la imagen como elemento de la realidad vivida que contiene significados, símbolos, identidades, y aspectos de disputa y conflicto (Bryson, 1988; Foster, 1988; Nelson, 2000; Jay, 2003; Brea, 2005). Es decir, existe una alta carga de aspectos subjetivos, emocionales y culturales, que amerita pensar las manifestaciones pictóricas urbanas1 (MPU en adelante) como dispositivos de respuesta que albergan significados, mensajes y códigos expresados visualmente, que tienen la capacidad de relacionarse a la condición urbana (Silva, 2013), o, en otras palabras, como textos culturales contemporáneos.

Como todo texto, las MPU, al ser manifestaciones de contenido informacional cultural, operan como sistemas de jerarquías multidimensionales y grados de subjetividad que decretan las reglas de codificación y la variedad de significados a través de diferentes niveles de información, por lo cual, tienen la capacidad de albergar varios fenómenos socioculturales que operan de manera relacional tanto como portador como generador de información (Lotman Y., 1990; Eco, 2000). Debido a esto, el texto y su heterogénea y múltiple conformación informacional, actúa o interactúa a través de cambios y adaptaciones en función del contexto en el cual surge, lo que permite que sea traducido desde los códigos pertenecientes a las diversas realidades socioculturales (Lotman Y., 1990; Barei y Arán, 2003).

En el caso de las MPU, el punto nuclear obedece a aquello que Eco (2000) llama el hipercódigo, una base de información compartida que se ajusta a jerarquías y grados que, en este caso, corresponde a los elementos de pintura-calle, códigos técnicos generales que generan repertorios informacionales a través de estilos, variedades de presentación y sentidos específicos.

A partir de este punto, se entiende que la información de las MPU depende de: a) una dimensión visual-material, donde las funciones textuales de creatividad revelan nueva información que se hace presente en los cambios formales-perceptibles de los productos culturales (visuales y espaciales); de memoria que se refiere a la información sociocultural almacenada en los textos; y de comunicación que trata la relación de tal información contenida entre grupos propios o ajenos desde el contacto formal, material o físico de los textos; y de b) una dimensión contextual, donde los cambios de sentido generados al entrar o salir de fronteras espaciales otorgan nueva información significativa (Lotman Y., 1990; 2003).

En la dimensión visual-material, las MPU presentan diferentes niveles de información que contemplan aspectos sintácticos, semánticos y pragmáticos (Eco, 2000) que determinan los grados de innovación en las manifestaciones, los tipos de información contenida (memoria), y la comunicación o las formas en la que la información interactúa entre imágenes y sujetos.

A través de la sintaxis, por ejemplo, es posible entender la estructuración formal que da orden físicamente a las MPU (Morris, 1985; Eco, 2000), para que, con datos estilísticos, se puedan inferir tipos de información que se traducen como transformaciones formales que generan nuevas dinámicas de significación, información, trasmisión e intensidad de señales (Martín Serrano, 1982; Lotman Y. M., 1990).

Tales dinámicas son generadas por información contenida que responde al aspecto semántico (Eco, 2000), el cual se relaciona con la función de memoria del texto cultural. Así, en la memoria es posible identificar dos comportamientos de almacenamiento de información, uno que prima los códigos tradicionales de la cultura donde el contenido suele ser altamente institucionalizado y la información tiene que ver con símbolos y signos de los grandes discursos de la cultura, como la historia o la religión, representados visualmente de manera más simétrica y racional (forma y contenido de mayor aceptación); y otro donde las codificaciones de lenguajes o elementos sociales en vigencia, incitan a la generación de textos nuevos que anteponen lo expresivo, acto o reacción promovidos por códigos sociales contemporáneos con cargas informativas disparatadas de reducción sígnica, es decir, asimétricas e irracionales (Lotman Y. M., 1990; 1998; Eco, 2000).

Este contenido memorístico que responde al nivel de información semántico, a su vez, determina la información dispuesta a ser intercambiada, recibida, unida o trasmitida en relación a los grados de convencionalidad que tienen los textos. Se habla aquí de la función comunicativa, la cual se ajusta a las mismas dos líneas de memoria en tanto: a) contenido (imperativo de consenso cultural-histórico con elementos fácilmente reconocibles), que actúa comunicacionalmente de forma abierta, desde un tipo de comunicación denominado YO-ÉL, donde la información más estática permite el involucramiento entre diferentes tipos de grupos sociales; y en tanto b) expresión, que produce un tipo de comunicación YO-YO donde la información se transmite bajo la premisa del reconocimiento cultural de grupos particulares, hecho que permite el manejo de información (mensajes-significados) haciendo uso de elementos “criptográficos” (Lotman Y. M., 1998), que terminan por provocar cierto rechazo, desconsideración o desconocimiento para la mayoría de la sociedad por no poder descifrar la información.

Así, es posible pensar en MPU como graffitis o pintas cuando la sintaxis es menos reconocible infiriendo que su memoria es altamente expresiva y sus cualidades comunicativas igualmente herméticas, o bien, pensar en las representaciones de mayor comprensibilidad y su figuralidad más identificable que buscan llegar a todo tipo de gente como murales con contenidos históricos o artísticos.

En la dimensión contextual, por otro lado, las realidades de los entornos, al ser bases de información, producen dinámicas entre los códigos de los lugares y los de las imágenes, resultando esto en una alteración denominada semiosis, en la que mismo significante (en este caso corpus estilístico) se asocia a más de un significado (Escobar, 2014). Así, si cada forma, elemento o producto que realiza la gente parte de lo que conoce, entonces la información es siempre adaptable y adaptada a los marcos de reconocimiento sociocultural de los contextos (Vidales, 2010).

Al cambio de sentido dado por el contexto, se suma el hecho de que el espacio urbano y sus características materiales definen la cantidad y variedad de producción pictórica por las situaciones y los intereses habitantes, configurando desde la espacialidad la transmisibilidad de la información (Eco, 2000). Esto influye selectivamente en cómo los canales (sitios de circulación-transmisión de información) y las señales (intensidad y fuerza de la información compartida) producen la comunicación (Martín, 2007).

Por ello, es necesario resaltar la existencia de fronteras que aseguran el cambio informacional de las MPU por medio de activaciones o desactivaciones en relación al espacio simbólico o semiosfera donde las imágenes toman sentido. Comparando términos urbanos con términos semióticos, la semiosfera se constituye por las características espaciales de lugar entendido como espacio vivido, cotidiano, significativo y simbólico (Castree, 2003; Cresswell, 2004); mientras que la frontera se apoya en las bases conceptuales de territorio en tanto espacio físico-material, organizado, apropiado y de pertenencia entre un adentro y un afuera (Haesbaert, 2011).

METODOLOGÍA

La cantidad y diversidad de MPU en diferentes sitios de la ciudad de San Luis Potosí permitió, en primera instancia identificar tres tipos de entornos con tres realidades diferentes que garantizara el análisis de configuración de información: el centro histórico de San Luis Potosí como centralidad urbana, la zona barrial Tlaxcala-Santiago como periferia histórica, y la colonia Arbolitos como periferia externa o suburbio.

Tras la selección de los lugares, se realizaron métodos de observación en campo y registros fotográficos de las MPU tanto presencialmente como con ayuda de Google Earth con fines de identificación de particularidades sintácticas (tipos y estilos) correspondientes al nivel de información superficial. Esto, a su vez, dio oportunidad de relacionar datos sobre los tipos de imágenes y sus productores que ameritaron la realización de entrevistas semiestructuradas. A ello se sumó el análisis etnográfico digital en páginas de internet para conocer cómo las intenciones de creación se vinculan a las formas-figuras de las expresiones pictóricas (nivel de información semántico-significacional).

Se entrevistó a las siguientes personas: a) productores en proyectos municipales y trabajadores de las dependencias gubernamentales de municipio Unidad de Gestión del Centro Histórico de San Luis Potosí; b) Sol López e Itzel Ibarra, participantes de las marchas feministas del 8M; c) Craso, productor de graffitis ilegales, d) Jamer Yunuen, quien ha participado en encargos de algunos murales de grupos pandilleriles y también ha hecho graffitis por su cuenta; y e) Julio Becerra, habitante que ha participado en intervenciones pictóricas con fines culturales y religiosos en zonas populares. Los sitios consultados para el ejercicio etnográfico fueron El San Weed, Barrio’s San Wicho, Barrio de Tlaxcala S.L.P Vecinos e Historias, Gobierno Municipal SLP y YO SOY DE SAN LUIS POTOSÍ.

Con la información recabada sobre las características de las manifestaciones pictóricas, de producción y de los lugares, se continuó la recolección de datos contextuales a través de consultas de fuentes secundarias como investigaciones sobre los sitios, así como artículos periodísticos y páginas gubernamentales.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La configuración informacional de las MPU

A partir del planteamiento que advierte que el graffiti sirve a grupos específicos, y el arte urbano (regularmente mural) a diversidad de públicos (Guerrero, 2020), se propone aquí diferenciar las MPU conforme a sus cualidades sintácticas (primer nivel de información) de la siguiente manera: un primer grupo denominado cualidad comunicativa abierta, donde entran aquellas imágenes pictóricas como murales con contenidos o formas reconocibles; y otro de cualidad comunicativa cerrada donde operan manifestaciones menos entendibles y dirigidas a públicos específicos.

Las MPU de cualidad comunicativa abierta se caracterizan por aspectos físicos donde las dimensiones son mayores, abarcando importantes cantidades de espacio en muros en las que suelen representar personajes, escenas o momentos (Lewisohn, 2008). Es decir, su contenido informacional presenta mayor fuerza en la denotación, jerarquías semánticas de primer grado que, posteriormente, generan connotaciones en función de códigos contextuales (Eco, 2000).

En San Luis Potosí se identificaron cuatro tipos de MPU de cualidad comunicativa abierta, a partir de ahora de tipo A. Las A1-Representaciones artístico-institucionales suelen aparecer en espacios centrales como cascos históricos o sitios de relevancia económica. En la actualidad existen bajo el mote de street art o arte urbano, extensión del arte público oficial, gozando de altos niveles de aceptación por parte del sector privado, las instituciones gubernamentales y un porcentaje importante de la sociedad civil, situación que empata con las agendas turísticas en los espacios centrales y sus objetivos de valoración del pasado (Conklin, 2012; Tavares Carmona, 2018). Los códigos que las rigen son altamente hegemónicos y tradicionales (Lotman Y., 1990).

Las A2-Representaciones de religiosidad popular suelen mostrar elementos de alta aceptabilidad o reconocimiento por el contenido informativo religioso, pero dialogando espacialmente fuera de espacios tradicionales de culto como templos o capillas, para aparecer en las calles de barrios y zonas populares. En estos casos, la gente busca representar vírgenes, santos y demás figuras religiosas, a modo de “manda” o ayuda, o bien, busca mantener tradiciones locales de índole callejera en barrios o colonias marginadas (Rivera, 2019).

El tipo A3-Representaciones locales suelen centrarse en personajes específicos de relevancia sociocultural y de códigos locales menores, por tanto, los contenidos se ajustan a nivel colectivo, en pequeñas comunidades, donde la información y sus formas de trasmisión se ajustan únicamente a quienes forman parte de éstas por medio de memorias grupales que priman experiencias vividas (Halbwachs, 2004).

Las MPU de tipo A4-Representaciones de marginalidad también se estructuran formalmente con personajes de relevancia, pero no de nivel local de barrios o colonias, sino de nivel grupal. De tal manera que la información codificada proviene de grupos cerrados pertenecientes a la periferia cultural y ubicados al margen de lo institucional (pandillas, grupos delictivos, barras bravas de futbol), con percepciones negativas y menor aceptación por el grueso de la ciudadanía.

El grupo de cualidad comunicativa cerrada o MPU de tipo B, con rasgos formales de baja comprensibilidad, también presenta cuatro subtipos. El B1-Graffiti contempla la identidad y la expresión a través de la escritura de nombres o palabras en prácticamente cualquier zona de la ciudad. Sus productores forman parte de una comunidad global que define la pertenencia de sus miembros a nivel mundial de manera desterritorializada, sin la necesidad de compartir mismas bases culturales, nacionales o históricas (De Diego, 1997). Más allá de sus múltiples estilos, la cualidad sintáctica del graffiti se caracteriza por un tipo de estructuración basada en inscripciones caligráficas o imágenes dibujadas que tienen como punto más reconocible la distorsión intencional de letras, colores y formas (Sălcudean, 2012). Hablamos, pues, de señales codificadas que responden a modo de “estímulo” (Eco, 2000).

Las B2-Pintas sociopolíticas, de orígenes modernos en revoluciones estudiantiles y descontentos sociales en los inicios de la segunda mitad del siglo XX, son expresiones que suelen darse en ejercicios de protesta contra los poderes fácticos o institucionales (Silva, 1988). Su sintaxis se compone de frases o nombres expresadas verbalmente con algunos apoyos de imaginería simbólica del movimiento o colectivo al que los productores pertenecen. Por ende, su presencia en las ciudades opera con cierta tendencia a la “saturación” en espacios o lugares seleccionados por criterios simbólicos de quienes reclaman para visibilizar las causas de los problemas sociales, hecho que influye en la fácil reproducción y en alteraciones visuales importantes en los inmuebles intervenidos.

Las B3-Marcas pandilleriles son elementos pictórico-verbales emblemáticos y delimitantes territoriales de grupos marginales. Con una codificación visual “en clave” de letras y números relacionados a los nombres de las pandillas, en términos estructurales, éstas se caracterizan por tener tonos acromáticos y una caligrafía influenciada por los grupos mexicoamericanos cholos en la mayoría de los casos (Marcial y Vizcarra, 2017).

Finalmente, las manifestaciones B4-Pintas de humor y ocio corresponden a expresiones de carácter humorístico donde el ocio se hace presente (Silva, 2013). En estas imágenes se observa una simpleza sintáctica que consta de nombres y palabras como frases cortas de tamaño pequeño y ubicaciones irrelevantes motivadas por la cotidianidad de la broma, el amor o las ocurrencias; y una capacidad comunicativa mínima ya que la intención expresiva involucra a pocas personas, regularmente niños o adolescentes (Craso, comunicación personal, 9 de febrero, 2024).

Tabla 1. Características informacionales generales en las MPU

|

Tipo MPU |

Imagen |

Cualidad comunicativa |

Características formales (sintaxis) |

Grupo productor |

Características semióticas |

Información base |

|

A1 Representaciones artístico-institucionales |

|

Abierta/ yo-él Consenso social, histórico, cultural |

Figuras reconocibles; personajes históricos-culturales |

Instituciones gubernamentales/ económicos |

Contenido retórico/simbólico tradicional/ ++hiperracional ++simetría |

Oficialismo, historia, arte, hegemonía |

|

A2 Representaciones de religiosidad popular |

|

Abierta/ yo-él Consenso cultural-religiosa |

Figuras reconocibles; Personajes religiosos |

Habitantes/ creyentes |

Contenido icónico-retórico tradicional/ ++hiperracional +simetría |

Culto, creencia, vida cultural simbólica |

|

A3 Representaciones locales |

|

Abierta /yo-él Consenso local |

Figuras reconocibles; personajes, elementos o escenas de relevancia local |

Habitantes relacionados a las prácticas o a los sujetos representados |

Contenido simbólico tradicional/ ∅ racional ∅ simetría |

Sujetos o prácticas socioculturales de relevancia en la vida cotidiana popular |

|

A4 Representaciones marginales |

|

Abierta / yo-él Consenso colectivo/ reconocimiento ajeno |

Figuras reconocibles; personajes de relevancia para el grupo o colectivo |

Miembros de los grupos productores (pandillas, barras bravas, etc.) |

Contenido Simbólico/ -racional - simetría |

Representaciones de sujetos vinculados a grupos marginales |

|

B1 Graffiti |

|

Cerrada /yo-yo Alcance global (cultura) *reducción sígnica |

Formato anónimo, distorsión de letras, tamaños y colores |

Grafiteros. |

Expresión simbólica contemporánea ++ irracional ++ asimetría |

Expresión; estilo de vida; naturales, respuestas /impulso y deseo |

|

B2 Pintas sociopolíticas |

|

Cerrada/ yo-yo Alcance social (movimiento social) *reducción sígnica |

Formato verbal; frases con colores o símbolos del movimiento |

Integrantes del movimiento |

Expresión Simbólica contemporánea + Irracional + asimetría |

Protesta, demandas, denuncias |

|

B3 Marcas pandilleriles |

|

Cerrada / yo-yo Alcance colectivo (grupo) *reducción sígnica |

Formato críptico entre letras y números, marca del grupo |

Miembros de los grupos pandilleriles |

Expresión contemporánea ++irracional +++asimetría |

Territorialidad, advertencia, dominio y organización de grupos pandilleriles |

|

B4 Pintas ocio-humor |

|

Cerrada/ yo-yo Alcance íntimo, personal (1-2 sujetos) *reducción sígnica |

Frases sin sentido, 1-2 palabras |

Niños y/o adolescentes |

Expresión contemporánea +irracional +asimetría |

Expresión básica, efímero, burda |

Nota. Elaborado por Raúl Gerardo Ibarra Varela.

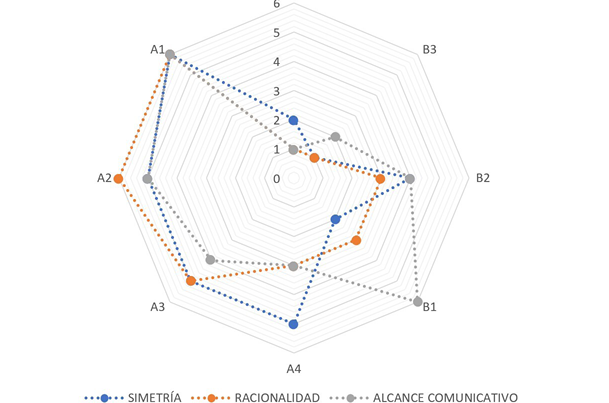

Figura 1. Valores semióticos de información de las MPU

|

Tipo MPU / Cualidad semiótico informacional (máx. 6/ mín. 1) |

Simetría |

Racionalidad |

Alcance comunicativo (general) |

|

6 |

6 |

6 (comunidad global-oficial) |

|

|

A2 Representaciones de religiosidad popular |

5 |

6 |

6 (comunidad cultural-popular) |

|

A3 Representaciones locales |

5 |

5 |

4 (comunidad cultural-local) |

|

A4 Representaciones marginales |

5 |

3 |

3 (comunidad cultural-grupal) |

|

B1 Graffiti |

2 (letras distorsionadas) |

3 (lugar donde aparece-ruido) |

6 (comunidad cultural-global) |

|

B2 Pintas sociopolíticas |

4 (palabras completas) |

3 (lugar donde aparece-ruido) |

4 (comunidad social-política) |

|

B3 Marcas pandilleriles |

1 (críptico) |

1 |

2 (comunidad social-grupal) |

|

B4 Pintas de humor y ocio |

2 (íntimo) |

1 |

1 (comunidad [inter]personal) |

Nota. Elaborado por Raúl Gerardo Ibarra Varela.

Ahora bien, para pensar en las diferentes formas en que la información de las MPU interactúa en el espacio urbano, se vuelve necesario “traducir” aquellos aspectos informativos generales a “características textuales culturales” bajo los valores de lo racional y la simetría que contribuyen a un primer entendimiento de la dinámica de información imagen-espacio de las MPU.

En la Tabla 1 se muestran los valores semióticos de información en cada tipo de MPU. Estos valores se trabajaron tomando en cuenta el nivel de información formal-sintáctico y el nivel de información de memoria-semántico desde el hecho de que la información más comprensible es aquella que se expresa en formas fácilmente reconocibles. A este aspecto se sumó el tamaño de la comunidad que produce los contenidos informativos ya que la cantidad o intensidad de trasmisión de la información entre sus miembros define el alcance comunicativo.

Con ello, los valores de la racionalidad, la simetría y el alcance comunicativo, generan un aspecto clave en la vinculación contextual. Es decir, de estos valores se pueden identificar valores similares de simetría-racionalidad en los entornos urbanos que expliquen el grado de convencionalización de información de las MPU, y, por ende, descifrar la relación informativa de imagen-espacio, y la traducción contextual de la información.

Realidad y contexto: las MPU en la ciudad de San Luis Potosí

No todas las MPU se encuentran en todos los tipos de lugares de la ciudad, ni operan de la misma manera. Las A1-Representaciones artístico-institucionales, por ejemplo, son un caso interesante de cómo el hipercódigo urbano de pintura-calle (marginal y desconsiderado hasta hace no mucho tiempo) se vincula con códigos altamente tradicionales de la historia, el arte y las instituciones gubernamentales que, a su vez, empatan con los códigos contextuales histórico-patrimoniales del centro histórico de San Luis Potosí.

En términos de la codificación visual, las A1 fungen como una extensión de información hegemónica. Primero, la palabra “arte” promovida en los proyectos municipales de embellecimiento y rescate urbano, convierte a las MPU en imágenes permitidas y libres de prejuicios. Después, la información contenida soportada por discursos oficialistas, empata con la idea de imagen urbana que los encargados del centro histórico potosino han tenido desde la segunda mitad del siglo XX, buscando mostrar valores como la historia, las tradiciones, el pasado (Sarlo, 2006; Castrejón y Azevedo, 2013; Giménez, 2021).

A la concordancia de códigos culturales tradicionales del campo hegemónico entre la imagen y el lugar se suma una fase de semiotización originada por otro factor informacional hegemónico más actual: el económico-comercial. Éste se ha vinculado al arte y a la cultura de las ciudades latinoamericanas a partir de las agendas de consumo y turismo en centros históricos, con la visión compartida de que este tipo de lugares deben primar la higienización o el embellecimiento, tanto para mantener el mensaje histórico, como la atracción de clientes (Ettinger, 2011).

Tanto en entrevistas a trabajadores de dependencias gubernamentales (Velázquez y Unidad de Gestión del Centro Histórico, 2024) como en notas periodísticas, los encargados del proyecto Color Hidalgo evidencian la intención de producción pictórica institucional de “responder visualmente” a los graffitis elaborados en zonas de relevancia comercial dentro del centro histórico potosino bajo el argumento de que los graffitis afectan la imagen de los negocios y, como consecuencia, los ingresos son menores (Rangel, 2023).

Figura 2. Murales del proyecto Color Hidalgo (Tipo A1)

Nota. Fotografía por Raúl Gerardo Ibarra Varela.

Tal situación da un nuevo significado a las A1 como “erradicadores” de expresiones no oficiales que interrumpen estos intereses. Así, esta condición de configuración informacional basada en la interacción de códigos hegemónicos tradicionales con otras informaciones culturales periféricas (como el graffiti) a través del hipercódigo pictórico urbano, convierte a estas imágenes en una herramienta visual de control institucional en centralidades, y un signo de relevancia comercial-económica en espacios tradicionales como el centro histórico potosino.

Las A2-Representaciones de religiosidad popular, por otro lado, comienzan su adaptación informativa desde la calle y sus situaciones de vida en barrios y colonias urbano-populares. Estos lugares contrastantes poseen aspectos de pobreza, violencia y exclusión, pero también de alteridad, vecindad y socialidad, que terminan por conformar un espacio heterogéneo donde sus habitantes viven a partir del arraigo, la experiencia y la pasión (Gramsci, 1971; Madrigal, 2020; Ortiz, 2020).

En concordancia con la heterogeneidad de estos sitios, la producción pictórica de información religiosa se presenta de dos formas: una relacionada a aspectos sociales, donde se destacan las representaciones de la Virgen de Guadalupe, San Judas Tadeo y la Santa Muerte como signos de cuidado y protección; y otra vinculada a aspectos meramente culturales y tradicionales, que suele darse principalmente en periferias históricas como barrios antiguos. En la zona barrial Tlaxcala-Santiago de la capital potosina, uno de los ejemplos de esta última es la Virgen Dolorosa.

En cualquiera de los casos, la calle se convierte en el principal lugar de culto, lo que deja ver que no depende de la formalidad institucional de la Iglesia y de sus templos. La relación informativa del culto, la calle y los vecinos ya representa una primera recodificación de lo religioso a lo popular donde la información cultural religiosa (altamente racional) adquiere cualidades irracionales por la información socioespacial históricamente marginal de las zonas barriales. Esto termina por incidir en presentaciones asimétricas de estas figuras, fuera de cánones artísticos y dentro de una condición estética popular.

Evidentemente, el estado semiótico-informativo de lo religioso + lo popular no solamente se explica desde la espacialización de la información visual religiosa a la calle, sino, sobre todo, desde las implicaciones sociales y vecinales de estos entornos. Por ello, la información adquirida en las A2 suma lo barrial a lo religioso + lo popular, haciendo que este tipo de expresiones supere, en algunos casos, el culto (código cultural religioso) para ahora operar en torno a ciertos deseos o necesidades que solamente existen para los habitantes de estas zonas.

Así, la figura de la virgen, aparte del culto, es usada para ahuyentar borrachos o drogadictos, como búsqueda de seguridad y de paz, o como motivante de superación ante las adversidades sociales y económicas (Madrigal, 2009; Rivera, 2019), lo que, en términos semióticos, indica que se da una adaptación al contexto a modo relacional entre la información cultural simbólico-religiosa y la información social de abandono-descuido. La imagen de San Judas Tadeo suma lo barrial con información de protección pero también de ilegalidad (Marcial y Vizcarra, 2017; Rivera, 2019), haciendo que, dependiendo de sus ubicaciones, este tipo de contenido funja señal informativa de advertencia con funciones similares a las B3-Marcas pandilleriles. De manera similar, la Santa Muerte, figura que se sitúa en el margen de aceptación de la información cultural religiosa (Hernández, 2017), empata con información social proveniente de grupos que están al margen social como las pandillas, en este caso, dando lugar a que, en lo barrial, se sumen códigos que reflejan información social proveniente de prácticas pandilleriles vinculadas a la criminalidad, la inseguridad y la violencia (Cerbino, 2006; Perea, 2008).

Figura 3. Virgen de Guadalupe y San Judas Tadeo en el barrio de Tlaxcala

(Tipo A2)

Nota. Fotografía por Raúl Gerardo Ibarra Varela.

El caso de la Virgen Dolorosa forma parte de una tradición barrial con más de 100 años de los barrios de Tlaxcala y Santiago. Su conformación informacional de lo religioso + lo popular + lo barrial, suma en el último punto información contextual sobre cómo se viven las tradiciones de los barrios. En ese sentido, la información reflejada es la información simbólica readaptada en contextos populares y no información expresada incentivada por problemas sociales actuales.

Figura 4. Virgen de los Dolores en el barrio de Santiago (Tipo A2)

Nota. Fotografía por Raúl Gerardo Ibarra Varela.

Las A2-Religiosidad popular, por lo descrito, tiene grados de convencionalización informativa que van desde lo más aceptado como la figura de la virgen, usada por la gran mayoría de habitantes, la figura de San Judas Tadeo que adapta información social similar a la figura de la virgen, pero también información de problemas de ilegalidad, y la figura de la Santa Muerte, menos convencional, aspecto que coincide principalmente con grupos marginales vinculados al crimen, la drogadicción o la violencia.

Las A3-Representaciones locales también suelen aparecer en contextos populares, pero con una lógica de codificación diferente. Al ser imágenes que buscan representar actividades relevantes para los barrios (que en el caso de la zona barrial potosina de Tlaxcala-Santiago son la cumbia, la lucha libre o el futbol), dependen del uso de figuras locales que hayan sido igual de relevantes en la práctica de tales actividades.

Por ende, este tipo MPU se conforman, en primera instancia del personaje-practicante que sirve como elemento informacional de anclaje para generar la codificación adaptada de la práctica (música-deporte) a lo visual (la imagen), ya que en un principio no existen bases para hacerlo; y la del personaje-habitante que permita la adaptación del código barrial a través de un elemento reconocible humano, en este caso el vecino, el amigo, etcétera.

Así, la configuración de información en las A3 pasa por códigos globales de cultura popular que empatan con el nivel de irracionalidad de los contextos urbano populares, aspecto que permite su adaptación al entorno y refleja cómo las actividades representadas forman parte activa de la vida cultural barrial. A ello se suma el recuerdo del factor personaje-habitante y su rol social como animador de la práctica en la memoria y la vida barrial.

Figura 5. Mural dedicado a la familia Quistián en la zona barrial Tlaxcala-Santiago (Tipo A3)

Nota. Fotografía por Raúl Gerardo Ibarra Varela.

Las A4-Representaciones marginales son realizadas normalmente por pandillas, que, en el caso potosino, al ser más de 400 en la ciudad, se convierten en uno de los grupos habitantes de mayor presencia y reconocimiento, pero también de los más criticados (El Universal, 2021). Sus miembros, predominantemente jóvenes, han experimentado violencia en sus hogares, lo que los lleva a buscar un sentido de pertenencia en las calles y su inherente condición problemática de delincuencia (Cerbino, 2006; Perea, 2008).

Aquí la información se expresa con representaciones de sujetos fallecidos, señala Jamer (2024), lo que revela aspectos del recuerdo, pero también la fuerza de estos grupos. Esto es posible observarlo a nivel sintáctico por el uso de formas reconocibles, pero también por el tamaño, la ubicación, el tiempo y el dinero. El contenido de decesos provocados por un estilo de vida de violencia o crimen, convierte a las A4 en representaciones de la normalización de la muerte.

Tal fenómeno de codificación resulta interesante porque activa la función memorística de los textos culturales desde la ritualización de la conmemoración (Erll, 2012) con una especie de “santificación” del fallecido (Perea, 2008). Esto, entonces, genera una nueva condición informacional de creatividad que las posiciona en algo similar a las A2, pero de convencionalidad limitada y exclusiva a los grupos pandilleriles. En la Figura 7 puede observarse esta situación.

Figura 6. Mural de joven fallecido en multifamiliares de la colonia Arbolitos (Tipo A4)

Nota. Fotografía por Raúl Gerardo Ibarra Varela.

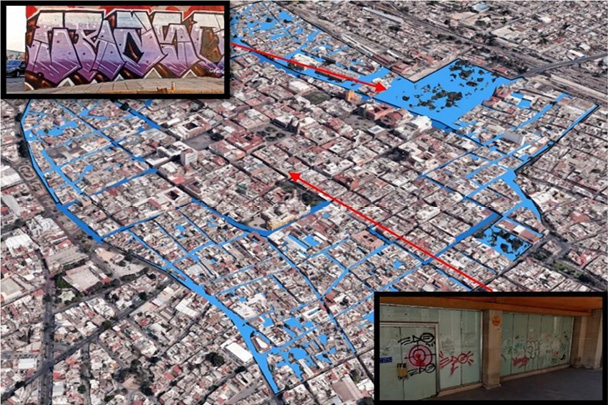

En el segundo grupo, de cualidad comunicativa cerrada, las B1-Graffiti actúan adaptando su información básica de deseo (de visibilización y de reconocimiento), y de impulso (modo en que debe realizarse las imágenes ante la vigilancia institucional) a dos comportamientos específicos determinados por el lugar. Uno de adrenalina-riesgo en espacios de mayor vigilancia, y otro de ocio-no riesgo en sitios de menor consideración institucional.

El comportamiento adrenalina-riesgo se da en las zonas más protegidas de la ciudad, en este caso, el centro histórico potosino. Aquí la adrenalina es motivante de producción pictórica debido a la menor cantidad de tiempo en realizar el trabajo, que se combina con el riesgo propiciado por la audacia espacial (riesgo físico) y la vigilancia de las autoridades (riesgo social) al intervenir en sitios prohibidos o protegidos para así construir una mayor reputación entre los miembros de esta cultura; pero también es un código contemporáneo que pone a las B1 como ruido ya que su información cultural es ajena a la información de espacios altamente conservadores y a sus códigos culturales tradicionales, lo que explica el mote de “vandálico” adjudicado en estos lugares.

El otro comportamiento del graffiti, de ocio-no riesgo, se da en espacios no centrales (barrios, avenidas, colonias, etcétera), a partir de un cambio de sentido expresivo donde la adrenalina y el riesgo son reemplazadas por un ocio que se traduce en mayor tiempo de producción pictórica y un no riesgo evidente por la baja o nula vigilancia de las autoridades. Esto quiere decir que, en torno al nivel de consideración espacial que las autoridades tienen sobre los lugares de la ciudad, surge una premisa de “a mayor distancia de las áreas principales, menor interés por parte de las instituciones, y más producción de graffiti”.

Figura 7. Mapa de contraste de comportamientos de B1-Graffiti en zonas centrales y no centrales

Nota. Elaborado por Raúl Gerardo Ibarra Varela.

Con ello, las variables de menor vigilancia y abandono (tanto institucional como de inmuebles) contribuyen a plasmar con mayor libertad las B1-Graffiti que logran adaptarse a entornos no centrales por los valores de irracionalidad compartidos entre contexto e imagen. Así, la producción pictórica de B1 aumenta, dando lugar a una comunicación de tipo YO-YO durable, constante e intensa entre sus miembros, con cualidades sintácticas mayores (más cantidad, mayores tamaños y más estilos) que añade a la creatividad del graffiti información social de descuido y desinterés reconvertida en libertad creativa gráfica.

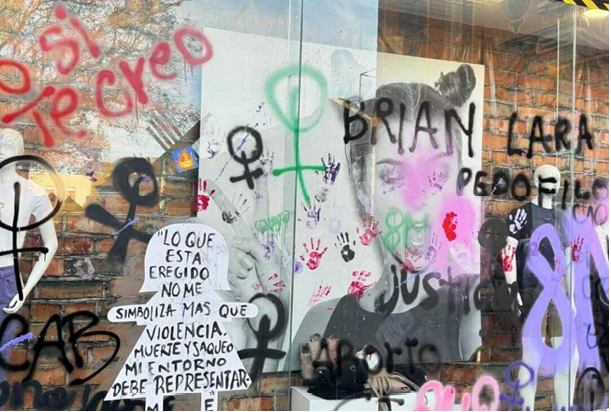

El caso de las B2-Pintas sociopolíticas en San Luis Potosí, tiene en el 8M uno de los ejemplos más relevantes. Aquí la visibilización de información se da, a nivel sintáctico, en frases que revelan nombres de agresores o necesidades sociales en torno a la desigualdad social, cultural e histórica de la mujer. A ello se suman elementos gráficos relacionados a la feminidad como el símbolo de Venus que representa el género, el orden cromático de morado-rosa con referencia a lo femenino, y del verde que significa la libertad de decisión sobre el cuerpo de la mujer, comenta Sol López (comunicación personal, 3 de abril, 2024).

Al ser las B2 expresiones visuales que aparecen estéticamente de la mano de una memoria cruda y vivida con carga de profundidad política (Rancière, 2019), se convierten en subtextos con códigos contemporáneos donde lo simbólico recae, no en el consenso histórico, sino en lo impactante (Lotman, Y., 1990). Por ende, al igual que las B1-Graffiti, las B2 son ruido informacional no ajustado a la información de las centralidades históricas (arte-patrimonio) ni a los códigos tradicionales (religiosos-patriarcales en este caso).

Este desajuste informacional no es lo único contrastante entre la información de la imagen y la del contexto, lo es también su presentación en el espacio, debido a que los lugares que estas expresiones ocupan pasan por una etapa de intervención intensa en la cual la información se hace presente con una saturación pictórica en aquellos inmuebles que guardan relación con una percepción imaginaria de ver los monumentos y las calles del centro histórico como espacio “enemigo” (iconoclasia) ya que en él residen las entidades que más han afectado al movimiento, como el gobierno o la Iglesia, señalan Itzel Ibarra y Sol López (comunicación personal, 3 de abril, 2024), participantes del 8M.

Figura 8. Pintas en la marcha del 8M del 2024

en la zona centro histórico de San Luis Potosí

Nota. Fotografía por Itzel Ibarra Varela.

Otro subtipo de cualidad comunicativa cerrada, son las B3-Marcas pandilleriles, expresiones que suelen presentarse principalmente en zonas populares urbano-populares de tres maneras diferentes observables en el nivel de información sintáctica. Una, de jerarquía mayor, estilísticamente más elaborada y de carácter altamente simbólico, se vincula a los miembros de la banda en las zonas más íntimas del territorio dominado, sustentándose en la representación de la pandilla a partir del emblema, imagen-reconocimiento ante sí mismos y ante los demás (Silva, 2006); el segundo, de jerarquía media, tiene funciones informativas específicas y de entrada/salida del territorio controlado con una estructuración encriptada de números y una o dos letras del nombre de la banda; y el tercero, de jerarquía menor, con características formales menos elaboradas y altos grados de repetición, posiblemente elaboradas por niños y jóvenes de recién incorporación a las dinámicas pandilleriles, demuestran que no tiene ni funciones significativas ni tampoco indicativas, sino meramente complementarias.

El factor territorio es importante, no sólo por la visibilización de información, sino porque a partir de dominios territoriales, el número de integrantes, la relevancia cultural y el impacto social de las pandillas en la vida cotidiana de las zonas urbano-populares, las calles se convierten en canales comunicativos intraespecíficos irracionales que permiten una alta producción de B3 (Lotman, Y., 1990; Martín, 2007). Este aspecto conlleva, por supuesto, a considerar información social de criminalidad, inseguridad y violencia derivada de las prácticas de los grupos pandilleriles.

Figura 9. Marcas pandilleriles de Police, barrio de Tlaxcala, San Luis Potosí

Nota. Fotografía por Raúl Gerardo Ibarra Varela.

Finalmente, el caso de las B4-Pintas de humor y ocio también se relaciona con espacios urbanos irracionales. Estas pintas efímeras no se destacan por su repetición constante, ni por dimensiones importantes, ni tampoco buscan mostrar identidades individuales como el graffiti ni colectivas como las pandillas. Sin embargo, sí ofrecen importante información sobre los entornos urbano-populares como espacios simbólico-expresivo y comunicativo, a partir de la relación de intimidad entre habitantes y contextos.

En el nivel sintáctico de información aparecen nombres, palabras y frases que fungen como marcas motivadas por la cotidianidad de la broma o la parodia (Garduño, 2021). Desde una perspectiva mexicana coloquial, podría pensarse en declaraciones de amor, ocurrencias o cualquier otro producto de lenguajes populares. En ese sentido, el hecho de que este tipo de MPU tenga cierto grado de carencia estilística, concuerda con ubicaciones irrelevantes, aspecto que revela la falta de organización, fuerza o relevancia de sus productores.

Según explica Craso (comunicación personal, 9 de febrero, 2024), esto podría deberse a que quienes realizan estas pintas son jóvenes que recién están conociendo la técnica de aerosol en la calle. Este dato habla de la relevancia del hipercódigo pictórico urbano y su alcance en la vida cotidiana de la gente joven que habita en los sectores populares. Es pues “un punto de vista [que] marca… una noción espacial, aquello que reconozco porque veo…y sé” (Silva, 2006, p. 47).

Ahora, si bien en términos expresivos las B4 contemplan información del actuar juvenil en zonas populares, en términos contextuales el abandono y el descuido material en este tipo de entornos, suman a la configuración informacional en estas expresiones, información de las realidades barriales y sus problemáticas socioespaciales. Es pues una coyuntura entre el ejercicio expresivo y la práctica estética libre de los menores ante circunstancias contextuales poco favorecedoras.

Figura 10. Pintas en calle Ciclón, barrio de Tlaxcala, San Luis Potosí

Nota. Fotografía por Raúl Gerardo Ibarra Varela.

CONCLUSIONES

Ver las MPU como unidades de información representa la oportunidad de ampliar su comprensión en términos de la comunicación y la vida social en las ciudades contemporáneas. En ese sentido, pensar en información y los datos que la constituyen, y en configuración y los cambios que padecen en los lugares donde aparecen, permite ver en las MPU una oportunidad de acercamiento mayor a las diversas visiones de vida, significados y códigos que también forman parte de los grupos sociales y las culturas en la actualidad. Es decir, se convierten en indicadores analíticos de índole expresiva provenientes directamente de las personas.

No obstante, la propuesta desarrollada en este texto sobre la configuración informacional solamente muestra una primera pauta del análisis del fenómeno comunicativo urbano contemporáneo. Es importante tomar en cuenta otros aspectos que podrían significar formas de estudio más detalladas y profundas tales como la identificación y explicación de más diferencias visuales-estilísticas aparte de las aquí presentadas, así como la interacción entre éstas (cuáles, cómo y cuándo aparecen en determinados tipos de contextos urbanos), la dimensión material del espacio, y los efectos en los habitantes no productores. Ante esto, los valores semióticos de simetría y racionalidad aportan una previsualización de las condiciones en las que las MPU podrían actuar comunicacionalmente por contexto: disputa, convergencia, etcétera.

Entre los datos concretos, destaca el hecho de que, a partir del ejercicio tipológico de las MPU, se observa que siete de los ocho subtipos, son generadas por grupos sociales alternativos o de la periferia cultural, aspecto clave que invita a poner el enfoque de estudio de manera múltiple, con el apoyo de diferentes disciplinas. Limitarse a una sola, implicaría no ajustarse a las necesidades de la gente ni a la cotidianidad de la vida contemporánea.

Destaca también el hecho de que, pese a su omisión, la configuración de las MPU en cualquier nivel de información (sintáctico, semántico, pragmático) aporta datos sobre los estilos de vida y las formas de expresar y habitar el espacio urbano en relación a problemas sociales y a deficiencias materiales, y ver cómo los sectores juveniles comparten en las calles sus intenciones (incluso las más burdas o inocentes).

En suma, en tanto textos de la cultura urbana contemporánea, y como productos complejos de información, las MPU generan pautas para conocer, desde la cuestión expresiva, las intenciones, los motivos y los usos de las imágenes en el espacio urbano. Este tipo de producción cultural, como se trató de evidenciar en este artículo, debe verse de manera menos superficial, y más cercana a las dinámicas constantes de la vida, entre códigos, mensajes y significados de quienes les dan sentido a las ciudades: sus habitantes.

Alhatimi, N. A. (2024). Using Graffiti as a Communicative and Expressive Tool in Popular Protests. SSRN. https://doi.org/10.2139/ssrn.4818043

Arias, M. A., Gracia, J., Martín, M., y Piñuel, J. L. (1982). Los modelos de comunicación (2a parte). En M. Martín, J. L. Piñuel, J. Gracia y M. A. Arias. Teoría de la Comunicación. I Epistemología y análisis de la referencia (pp. 176-203). A. Corazón.

Barei, S., y Arán, P. O. (2003). El texto artístico en el texto de la cultura latinoamericana. Entretextos: Revista Electrónica Semestral de Estudios Semióticos de la Cultura, (2), 56-68.

Brea, J. L. (2005). Los estudios visuales: por una epistemología política de la visualidad. En J. L. Brea, Estudios visuales: la epistemología de la visualidad en la era de la globalización (pp. 5-14). Akal.

Bryson, N. (1988). The gaze in the expanded field. En H. Foster, Vision and Visuality (pp. 87-114). Bay Press. https://doi.org/10.1007/978-1-349-08367-1_5

Casino, K. I. (2019). Graffiti as Art as Language: The Logic of a Modern Language. Philosophy Study, 9(5), 223-232. https://doi.org/10.17265/2159-5313/2019.05.001

Castree, N. (2003). Place: Connections and Boundaries in an Interdependent World. En N. Clifford, S. Holloway, S. Rice, y G. Valentine. Key Concepts in Geography (pp. 153-172). Sage Publications.

Castrejón, A., y Azevedo, E. M. (2013). Urbanismo moderno en México: el Plan Regulador de San Luis Potosí en los años sesenta y la creación de lugares en los años setenta. Dearq, (138), 76-92. https://doi.org/10.18389/dearq12.2013.08

Cerbino, M. (2006). Jóvenes en la calle, cultura y conflicto. ANTHROPOS.

Conklin, T. R. (2012). Street Art, Ideology, and Public Space Street Art, Ideology, and Public Space. Portland State University. https://doi.org/10.15760/etd.761

Craig, R. T. (1999). Communication Theory as a Field. Communication Theory, 9(2), 119-161. https://doi.org/10.1111/j.1468-2885.1999.tb00355.x

Cresswell, T. (2004). Place: a short introduction. Blackwell Pub.

De Diego, J. (1997). La estética del graffiti en la sociodinámica del espacio urbano. Universidad de Zaragoza. https://www.graffiti.org/faq/diego.html

Demaj, U., y Vandenbroucke, M. (2023). The geosemiotics of ethno-political graffiti in Kosovo: polyphony, emplacement and heteroglossia. Social Semiotics, 34(5), 937-962. https://doi.org/10.1080/10350330.2023.2239735

Eco, U. (2000). Tratado de semiótica general. Lumen.

El Universal. (2021, marzo 26). Detectan más de 400 bandas de pandilleros en la capital potosina. PULSO. Diario de San Luis. https://pulsoslp.com.mx/slp/detectan-mas-de-400-bandas-de-pandilleros-en-la-capital-potosina-/1279541

Erll, A. (2012). Memoria colectiva y culturas del recuerdo. Estudio introductorio. Ediciones Uniandes. https://doi.org/10.7440/2012.61

Escobar Zapata, E. (2014). Semiótica y comunicación. Teoría de los signos y los códigos. Lengua y Sociedad, 14(1), 175-204. https://doi.org/10.15381/lengsoc.v14i1.22613

Ettinger, C. R. (2011). Conservación, moda y homogeneización en centros históricos. El caso de Morelia, México. En G. Salazar, Arquitectura y urbanismo contemporáneos en contextos históricos (pp. 38-45). UASLP.

Ferrer, A., y Gómez, D. (٢٠١٣). Imagen y comunicación visual. Universidad Oberta de Cataluña. http://www.leo.edu.pe/wp-content/uploads/2019/12/Imagen-y-comunicacion-visual-3.pdf

Foster, H. (1988). Preface. En H. Foster. Vision and Visuality (pp. ix-xiv). Bay Press.

Frascara, J. (2006). EI diseño de comunicación. Ediciones Infinito.

Galindo, L. J. (2011). La comunicación y su espacio de posibilidad. Apuntes hacia una propuesta general. En L. J. Galindo. Comunicología posible. Hacia una ciencia de la comunicación (pp. 21-110). Universidad Intercontinental, A.C.

Gandara, L. (2020). Graffiti. Editorial Universitaria de Buenos Aires.

Garduño O, G. (2021). Graffiti. Una aproximación semiótica a la estética de las intervenciones urbanas. En M. T. Olalde, O. Fragoso, N. Amoroso, y C. Fragoso. Miradas Semióticas. Arte-diseño-ciudad (pp. 247-268). Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo, Área de Semiótica del Diseño. Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. https://doi.org/10.24275/uama.7048.8705

Giménez, G. (2021). Teoría y análisis de la cultura. Volumen I. Universidad de Guadalajara. https://doi.org/10.2307/j.ctv21ptsww

Gramsci, A. (1971). El materialismo histórico y la filosofía de Benedetto Croce. Ediciones Nueva Visión.

Guerrero, M. L. (2020). Patrones espaciales de arte urbano y su relación con los procesos de transformación urbana. CIVITIC Revista Ecuatoriana de Estudios sobre la Ciudad, 2(5), 88-107. http://hdl.handle.net/10469/16969

Haesbaert, R. (2011). El mito de la desterritorialización: del “fin de los territorios” a la mutliterritorialidad. Siglo XXI Editores.

Halbwachs, M. (2004). Los marcos sociales de la memoria. Anthropos.

Hernández, A. (2017). Introducción. La Santa Muerte. En A. Hernández, La Santa Muerte: espacios, cultos y devociones (pp. 13-29). El Colegio de San Luis.

Jay, M. (2003). Campos de fuerza: entre la historia intelectual y la crítica cultural. Paidos.

Kamaruddin, N., y Aziz, N. N. (2022). Exploration of Malaysian Public Awareness Towards Visual on Street Art Mural as a Medium of Communication. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 7(7). https://doi.org/10.47405/mjssh.v7i7.1595

Kozlovs, N., y Skulte, I. (2020). The Critique of Technocracy in Riga Stencil Graffiti. Informacijos mokslai, 87, 72-85. https://doi.org/10.15388/Im.2020.87.27

Lewisohn, C. (2008). Street Art: The Graffiti Revolution. Abrams.

Llamosa, D. F. (2013). Hip Hop, la ciudad hecha imagen. El habitar en función de lo visual. Nodo: Arquitectura. Ciudad. Medio Ambiente, 8(15), 23-34.

Lotman, I. (1996). La semiosfera I. Semiótica de la cultura y del texto. Ediciones Cátedra.

Lotman, Y. (1990). Universe of the mind: a semiotic theory of culture. Indiana University Press.

Lotman, Y. M. (1998). La semiosfera II. Semiótica de la cultura, del texto, de la conducta y del espacio. Ediciones Cátedra.

Lotman, Y. M. (2003). Sobre el concepto contemporáneo de texto. Entretextos: Revista Electrónica Semestral de Estudios Semióticos de la Cultura (2), 110-113.

Madrigal, D. (2009). La virgen de Guadalupe como expresión pictórica callejera en el Distrito Federal y en la ciudad de San Luis Potosí. Vetas. Revista de El Colegio de San Luis, 30 (XI), 122-1743. https://colsan.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1013/685

Madrigal, D. (2020). Ciudad y barrios antiguos. Apuntes para una antropología de la percepción del espacio urbano central de San Luis Potosí. En A. Gutiérrez, Cultura y sociedad en los barrios de San Luis Potosí: una antropología de la percepción y los espacios urbanos (pp. 65-103). COLSAN.

Marcial, R., y Vizcarra, M. (2017). Puro loko de Guanatos: Masculinidades, violencias y cambio generacional en grupos de esquina de Guadalajara. El Colegio de Jalisco.

Martín, M. (1982). Tema 1. Génesis de la comunicación. En M. M. Fernandez, Teoría De La Comunicación I. Epistemología y análisis de la referencia (pp. 18-56). A. Corazón.

Martín, M. (2007). Teoría de la Comunicación. La comunicación, la vida y la sociedad. McGraw-Hill Interamericana de España.

Mitchell, W. J. (2017). ¿Qué quieren las imágenes? Una crítica de la cultura visual. Sans Soleil Ediciones.

Morris, C. (1985). Fundamentos de la teoría de los signos. Paidos.

Nelson, R. (2000). Introduction. Descartes´s cow and other domestications of the visual. En R. Nelson. Visuality Before and Beyond the Renaissance: Seeing as Others Saw (pp. 1-20). Cambridge University Press.

Ochoa, O. (2021). Análisis transdisciplinario y desde la semiótica de la cultura para el arte callejero en la región acolhua. El caso del movimiento en defensa del territorio frente al Nuevo Aeropuerto en Texcoco. En M. T. Olalde, O. Fragoso, N. Amoroso, y C. Fragoso. Miradas semióticas. Arte-diseño-ciudad (pp. 213-226). Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo, Área de Semiótica del Diseño. Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. https://doi.org/10.24275/uama.7048.8703

Ortiz, M. A. (2020). Los barrios hoy: vacío ontológico y tensiones por la definición de los nuevos sentidos de vecindad en los barrios tradicionales de la ciudad de San Luis Potosí. En A. Gutiérrez. Cultura y sociedad en los barrios de San Luis Potosí: una antropología de la percepción y los espacios urbanos (pp. 105-141). COLSAN.

Pasquali, A. (2005). 18 Ensayos sobre Comunicaciones. Random House Mondadori S.A.

Perea, C. M. (2008). Pandillas: muerte y sentido. URVIO, Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad (4), 23-34. http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=552656562002

Piñuel, J. L. (1982). El concepto de información en Teoría de la Comunicación. En M. Martín, Teoría de la Comunicación I. Epistemología y análisis de la referencia (pp. 106-118). A. Corazón.

Rancière, J. (2019). Disenso. Ensayos sobre estética y política. Fondo de Cultura Económica.

Rangel, X. (2023, agosto 2). San Luis, primer municipio del país que tendrá 300 murales en cortinas comerciales: Galindo. El Universal. San Luis Potosí. https://sanluis.eluniversal.com.mx/metropoli/san-luis-primer-municipio-del-pais-que-tendra-300-murales-en-cortinas-comerciales-galindo/

Reguillo, R. (1995). En la calle otra vez. Las bandas: identidad urbana y usos de la comunicación. ITESO.

Rivera, J. G. (2019). Los muros callejeros hechos altares. La Virgen de Guadalupe pintada en muros de colonias populares en la ciudad de San Luis Potosí, México. Cuicuilco. Revista de ciencias antropológicas (74), 137-161. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2448-84882019000100137&lng=es&tlng=es

Sahabuddin, W., y Hildayanti, A. (2024). Visual communication in public space through mural art in Makassar, Indonesia. SINERGI, 28(1), 83-92. https://doi.org/10.22441/sinergi.2024.1.009

Sălcudean, I. N. (2012). Art and Vandalism. CrossBreeding of Street Art (re)interpretation of street art from a sociological, aesthetical and interactivity perspective. Journal of Media Research, 1(12), 45-59.

Samutina, N., y Zaporozhets, O. (2021). The more buffed, the more persistent: Small urban inscriptions and struggle for communication in Moscow public space. City, 25(3-4), 453-473. https://doi.org/10.1080/13604813.2021.1943221

Sarlo, B. (2006). Tiempo pasado: Cultura de la memoria y giro subjetivo. Siglo XXI Editores.

Silva, A. (1988). Graffiti: Una ciudad imaginada. Tercer Mundo Editores.

Silva, A. (2006). Imaginarios urbanos (5ta edición). Arango editores.

Silva, A. (2013). Atmósferas ciudadanas: grafiti, arte público, nicho estéticos. Universidad Externado de Colombia.

Tavares, M. A. (2018). Prácticas pictóricas: Graffiti y Street Art como procesos de creación artística-colectiva en el espacio público del Centro Histórico de la Ciudad de México [Tesis de maestría Universidad Autónoma Metropolitana]. Unidad Azcapotzalco. Coordinación de Servicios de Información. https://hdl.handle.net/11191/6450

Vidales, C. (2010). Semiótica y teoría de la comunicación. Tomo I. Colección. Altos Estudios.

Visconti, L., Sherry, J., Borghini, S., y Anderson, L. (2010). Street Art, Sweet Art? Reclaiming the “Public” in Public Place. Journal of Consumer Research, 37(3), 511-529. https://doi.org/10.1086/652731

1 Entran aquí sólo aquellas manifestaciones pictóricas urbanas producidas sin fines de lucro. Con ello, rótulos comerciales o anuncios sobre eventos quedan descartados debido a ser más de carácter ejecutivo donde la interacción informativa con otros se da desde la coactuación (Martín, 1982), es decir, con metas, pautas y fines específicos que no dan lugar a las dinámicas relacionales de la información en los procesos de comunicación.