Conspiraciones en la era digital:

¿Del pensamiento

mágico a una nueva episteme en el

ecosistema mediático?

Conspiracies in the digital age: From magical thinking to a new episteme in the media ecosystem?

Recibido:16 de diciembre de 2024

Aprobado:16 de junio de 2025

Genaro Aguirre-Aguilar

Universidad Veracruzana; Veracruz, México

https://orcid.org/0000-0001-5223-9783

Rivaldo Jared Bretón-Enrríquez

Universidad Veracruzana;Veracruz, México

https://orcid.org/0009-0000-4448-4287

América S. Mateos-García

Universidad Veracruzana; Veracruz, México

https://orcid.org/0009-0002-6165-1918

Sara Acuña-Castañeda

Universidad Veracruzana; Veracruz, México

http://orcid.org/0009-0001-6071-5118

Resumen

Este artículo emana de la investigación Mitos, creencias y nuevas expresiones de fe en las mentalidades de América Latina. Un acercamiento desde la cultura digital, en donde se analizan las redes sociales y canales de videos, como espacios para la creación y circulación de narrativas que contribuyen a develar o recrear relatos míticos que sedimentan creencias entre las comunidades de usuarios. El objetivo es realizar un acercamiento a uno de los ejes problemáticos sobre los que indaga este estudio: las creencias en conspiraciones que, en Facebook, Instagram y TikTok, además de YouTube, han hallado los medios propicios para su difusión masiva. Esta investigación ha empleado el método fenomenológico, haciendo de la observación en línea la técnica para el seguimiento y registro de evidencia empírica gráfica, audiovisual y textual; un ejercicio académico que constó de tres etapas: exploratoria, de reconocimiento selectivo y focalizada interpretativa. La técnica complementaria fue la entrevista semiestructurada a productores de contenido. Como se espera ilustrar, las creencias en teorías conspirativas cubren una necesidad informativa y explicativa frente a eventos extraordinarios detrás de los cuales —se asegura—, está una élite que domina el mundo; para lo cual, los productores y consumidores de tales narrativas se valen de múltiples recursos para legitimar sus teorías, con estas características: ser especulativas y no falsables.

Palabras clave: conspiraciones, teorías, redes sociales, creencias, comunidades de práctica.

Abstract

This article stems from the research project Myths, Beliefs, and New Expressions of Faith in the Mentalities of Latin America: An Approach from Digital Culture, which examines social networks and video-sharing platforms as spaces for the creation and circulation of narratives that help reveal or recreate mythical accounts that consolidate beliefs within user communities. The objective of this article is to explore one of the key problematic axes investigated in this study: the belief in conspiracy theories, which have found in platforms such as Facebook, Instagram, TikTok, and YouTube the ideal means for their massive dissemination. This research employs the phenomenological method, using online observation as the primary technique for tracking and recording empirical evidence in graphic, audiovisual, and textual formats. The study follows an academic process consisting of three stages: exploratory, selective recognition, and focused interpretative analysis. The complementary techniques were semi-structured interviews with content creators. As this text aims to illustrate, beliefs in conspiracy theories fulfill an informational and explanatory need in response to extraordinary events, which are allegedly orchestrated by a global ruling elite. To support such theories, both producers and consumers of these narratives resort to multiple resources to legitimize them, with a defining characteristic: they are speculative and unfalsifiable.

Keywords: Conspiracies, theories, social networks, beliefs, communities of practice.

Genaro Aguirre-Aguilar. Mexicano. Doctor en sociedades multiculturales y estudios interculturales por la Universidad de Granada. Docente e investigador de la Universidad Veracruzana. Líneas de investigación: Multiculturalidad y fenómenos urbanos contemporáneos. Correo: geaguirre@uv.mx

Rivaldo Jared Bretón-Enrríquez. Mexicano. Estudiante de ciencias de la comunicación por la Universidad Veracruzana. Correo: rivaldobreton@gmail.com

América S. Mateos-García. Mexicana. Estudiante de ciencias de la comunicación por la Universidad Veracruzana. Correo: americamateos2003@hotmail.com

Sara Acuña-Castañeda. Mexicana. Estudiante de ciencias de la comunicación por la Universidad Veracruzana. Correo: sarard312@gmail.com

Introducción

La noche del primero de enero de 2024, en la ciudad de Miami, se vivió un evento extraordinario que obligó a un despliegue policial cuando un grupo de adolescentes —según el boletín oficial—, en el centro comercial Bayside Marketplace comenzaron a hacer estallar fuegos artificiales, lo que llevó a los paseantes a pensar que se trataba de un tiroteo. No obstante, horas después, la ausencia de mayores datos, de videos o imágenes que confirmaran el parte oficial, generó dudas sobre la veracidad del reporte policial. Acostumbrada como está la sociedad norteamericana a disponer de videos o audios oficiales ligados a este tipo de eventos, provocó que la ausencia de evidencia audiovisual generara condiciones para que, al día siguiente, las tesis y narrativas vinculadas a conspiraciones se produjeran y distribuyeran a través de redes sociales.

El ejemplo anterior ilustra la fórmula desde la cual —en lo básico— un evento extraordinario, poco difundido en los medios convencionales, pasa a ser caldo de cultivo en el despliegue de teorías conspirativas que han encontrado en redes sociales y canales de video los espacios propicios para difundir narrativas que, apoyadas en múltiples recursos, vienen configurando un paisaje mediático, cultural y social que permite reflexionar sobre mitos, creencias o nuevas expresiones de fe, donde lo conspirativo es uno de sus signos; relatos que trastocan la veracidad de un hecho, para que, en su distribución y consumo, se evidencie la forma en que las tesis conspirativas son legitimadas por sus creyentes.

Figura 1. Cobertura informativa del evento en dos portales informativos

Nota. La composición fotográfica de esta figura se diseñó a partir de dos portales informativos. Es importante destacar que por economía de espacio se han recortado las ligas de uno y otro sitio: 1. https://bit.ly/4iDWHv2. 2. https://bit.ly/41A74JZ.

Dice Pérez Hernáiz (2009), que las teorías de las conspiraciones son “construcciones cognitivas de lo social” (p. 2) cuya composición mental la comparten la magia, el sentido común, la ciencia o la brujería, pero con manufactura diferente. Son formas cognitivo-discursivas que permiten a las personas conocer la realidad, solo que, desde caminos mentales y narrativas diferentes, donde —invariablemente— estas teorías refieren eventos detrás de los cuales hay “la maquinación de una fuerza superior y, a menudo, secreta” (p. 7).

Por su parte, se observa que “las teorías conspirativas son intentos de explicar las causas de importantes eventos sociales y políticos con afirmaciones no confirmadas sobre tramas secretas orquestadas por actores poderosos” (Chequeado, 2020, p. 7). Tales explicaciones asumen posturas, conjeturas o hipótesis no comprobables, pero tampoco desacreditables con procedimientos convencionales, en virtud que quienes las construyen, rechazan cualquier tipo de prueba de la que pueda disponerse y contradiga sus postulados. Por ello, las teorías conspirativas son “especulativas y no falsables” (Chequeado, 2020, p. 16), cuyo resultado sería centrarse en aquello inobservable, por ende no refutable ante las tesis que se pueden adoptar.

Como discursos particularmente cerrados y autoconfirmatorios, las teorías conspirativas son construcciones argumentales en las que no hay casualidad o arbitrariedad en las cosas o los hechos vividos cotidianamente, por lo que todo debe tener una explicación, en virtud de lo cual la ausencia de motivaciones, de intereses particulares, es imposible. De allí que, para un teórico conspirativo, todo evento que se manifieste u ocurra, es motivado por intereses particulares; por lo que es posible sostener que, el pensamiento mágico secularizado transpira una tesis conspiracionista. Siguiendo a Pérez Hernáiz (2009), diríamos que este tipo de construcciones cognitivas suelen emplearse como recursos para el desmantelamiento de conspiraciones; en particular, frente a la ausencia informativa de los medios de comunicación que —hace suponer— que algo ha sido ocultado intencionalmente. De allí que, para un conspiracionista, este tipo de medios escondan la verdad, por ello no informan sobre lo que en realidad está detrás de un acotamiento extraordinario, sea natural, político o de otra índole.

En esa perspectiva, el sentido común de quien se aficiona a tales teorías, y en apego a la ausencia de una cobertura informativa que cumpla con sus expectativas, le permite resignificar esa “falta de información”, pues es la evidencia “confirmatoria” de que una conspiración existe, en virtud que ella misma impide que se revele el evento, con la intención de protegerse a sí misma. Con otras palabras, se diría que, si no “está”, por lo tanto, “es”: una teoría conspirativa “como la magia, aborrece el vacío de la ausencia de explicación, no soporta la casualidad o las consecuencias no esperadas de la acción. Todo debe ser explicable” (Pérez Hernáiz, 2009, pp. 9-10).

Con otras palabras, se diría que, el evento en Miami, como excusa expositiva para ilustrar el tópico que se aborda en este artículo, reúne una serie de características que demuestra la forma en que se construyen narrativas conspiracionistas. La ausencia de evidencia visual que documentara y expusiera lo acontecido para poder ver a los adolescentes en el hecho reportado oficialmente, no cumplió con las expectativas informativas de millones de usuarios de medios digitales; por lo que, al otro día, la auto confirmación de algunas comunidades de usuarios de redes sociales aficionadas a lo conspirativo (especialmente en TikTok) se desbordaron, primero preguntando, para después afirmar sobre un evento del que poco se sabía. En consecuencia —y en tanto comunidad discursiva—, corrieron la tesis respecto a que se estaba ocultando lo que realmente pasó; haciendo de la duda, pero sobre todo, del poco material en video disponible, la confirmación del hecho. Lo anterior, complementado por materiales y posicionamientos discursivos construidos por personas usuarias de esa red, quienes aseguraban haber estado en el centro comercial y llamaban la atención sobre entidades etéreas, traslúcidas, de rasgos alienígenas y enormes proporciones; testimonios que más que esclarecer, generaban confusión, al tampoco mostrarse evidencia sobre esto en los Medios de Comunicación Masiva (MCM) ni por quienes se decían testigos del evento; una ausencia informativa que confirmaba estarse ocultando el hecho de manera deliberada.

Experiencias como estas, si bien ocurrida en un contexto norteamericano (sociedad especialmente vinculada a lo conspirativo), en los últimos años han venido presentándose y difundiéndose en los espacios digitales para su consumo global, con singular presencia en usuarios latinos. Tal ha sido el caso de este evento, referido únicamente para ilustrar un caso, relativamente cercano, que sirve para ejemplificar las características que definen un evento extraordinario que generó narrativas conspirativas. Esto permite reconocer la importancia que sigue teniendo en el imaginario y la representación de muchas personas, el pensamiento mágico, una forma de hacer de lo informal, equivocado y poco justificado, un recurso mental que, diría Sánchez Medina (2014), es propio de un nivel de pensamiento básico o primitivo ligado a lo innato en sus expectativas, a lo ilusorio e inmediato que se acciona ante lo percibido, necesitado o deseado; por lo que deviene en asidero cognitivo que suele presentarse en las narrativas ligadas a teorías conspirativas que circulan mayormente en redes sociales y canales de YouTube.

En esta tesitura, es oportuno destacar que el texto que aquí se presenta emana del proyecto de investigación Mitos, creencias y nuevas expresiones de fe en las mentalidades de América Latina. Un estudio desde escenarios digitales, donde las conspiraciones son una de las creencias desde las cuales se construyen narrativas que abonan a la constitución de mitos y leyendas, en un contexto cultural global y mediático, profundamente significativo.

Si bien no es necesario exponer las razones del porqué un objeto de estudio se concibe y construye como lo ha decidido el responsable de la investigación, se diría que, entre los motivos de situarlo en Latinoamérica, están la dimensión histórica, cultural y un lenguaje compartido; aspectos que epistémicamente nos definen y favorecen un estudio que indaga y profundiza en materialidades sociodiscursivas y mentalidades que se reproducen en espacios digitales donde nuestras identidades también son recreadas.

Aproximación teórico-conceptual.

Cultura, creencias, mito y expresiones de fe

En el Diccionario de Antropología, su editor Barfield (2000) menciona algunos autores (de Taylor a Boas, Mead, White y otros) que han contribuido a definir el concepto cultura, no sin destacar lo difícil que ha sido como resultado de sus variaciones, muchas veces inimaginadas. Del término se dice que es “un sistema de símbolos que incluye lenguaje, arte religión, moral y (en principio) cualquier otra cosa que parezca organizada en la vida social humana” (p. 140). Según su etimología, se asocia con cultivar o practicar algo, donde su atributo humano en oposición a lo natural constituye una pareja binaria fundamental “del pensamiento metafísico occidental” (Szurmuk y Mckee, 2013, p. 71).

Estamos, pues, ante un concepto difícil de asir, por la amplitud de lo que nombra. Si bien polisémico, sistémico, complejo, ha sido obligado en nuestra investigación. Por lo que, siguiendo a Héau (2020), entendemos a la cultura como un complejo entramado constituido por elementos diversos y particulares, vinculados a lo social y a la heterogeneidad que caracteriza a sus grupos, desde el que es viable indagar el significado que las personas dan a las cosas, además de su sentido; una actividad mental que favorece entender y comprender “la significación de los objetos, ideas, actitudes, etc., y que guía nuestras prácticas en sociedad” (p. 592).

Sin dudarlo, al referir lo mental, damos cabida a las creencias en tanto dispositivos cognitivos a partir de los cuales asignar a objetos, terrenales o no, la veracidad o verdad de una proposición (Rune, 1961). En palabras de Nogués (2011), las creencias son dispositivos mentales (de ideas a conductas ritualizables) que dan forma a la fe para hacerla aterrizar en las relaciones específicas, para convertirse “en mediaciones expresivas de las realidades internas más nucleares” (p. 21).

Kneale (2013), destaca que estas piezas mentales han acompañado a la humanidad desde aquella ocasión cuando ésta asignó un valor simbólico a un objeto en el que depositó su confianza para hacer inteligible o comprensible su mundo. De allí que sean “adhesiones, convicciones, conductas, prácticas rituales, todas además dependientes de dimensiones mentales preconscientes o inconscientes que actúan en el mundo interior” (Nogués, 2011, p. 21). Siguiendo a Salazar (2014), las creencias que nos distinguen pueden ser irracionales o no, pero siempre han habitado en nuestras mentes, a partir de las cuales se han generado mitos.

En el contexto de nuestro estudio, el mito lo entendemos como relatos de historias antiguas que anteceden a la escritura, que tienen una base oral (Barfield, 2000) y han poblado la imaginación del ser humano. Su importancia radica en contribuir a dar identidad al pueblo que los cuenta; de esta manera, siguen vigentes o se han reinventado. Wilkinson (2009), destaca que estas narrativas tienen una relación íntima entre el pueblo, la naturaleza y lo espiritual; por lo tanto son historias que habitan en la imaginación y definen cosmovisiones, concepciones que tienen los pueblos sobre sus propios mundos o realidades. De esta manera, según Campbell (2020), son historias que anidan en la mente, a partir de lo cual puede reconocerse el lugar que ocupan en nuestras propias vidas al ser “fragmentos de información de los tiempos antiguos” (p. 22), que devienen apoyo a la vida humana por la forma en que han contribuido a fundar civilizaciones y las religiones del mundo.

En otras palabras, son estructuras de sentido, instrumentos cognitivos que han fundado el imaginario de los pueblos sin escritura (Salazar, 2014). Es decir, el mito es una suerte de descripción del mundo para indicar cosas, pero igual promover la acción. Su universo “es un lugar para actuar, no un lugar para percibir [en virtud que] el mito describe las cosas en términos de su valencia afectiva única o compartida, de su valor, de su significación motivacional” (Peterson, 2023, p. 41). Finalmente, el mito es un relato fundacional, simbólico y temático que narra eventos extraordinarios sobrenaturales, trascendentes y sagrados; testimonios históricos que remiten “a una cosmogonía o una escatología individuales o colectivas, pero siempre absolutas” (Losada, 2022, p. 193).

Así dicho, los mitos son relatos que emanan del imaginario ancestral y popular de un pueblo, vinculado a lo sobrenatural sagrado sin referente empírico, cuya forma de transmisión original es la oralidad y que habita en la mentalidad de la gente. Dicho esto, tocaría entonces hablar de las mentalidades, pues constituyen la forma en que pensamos y percibimos el mundo, por lo tanto, tienen como base a las creencias, las actitudes o suposiciones que orientan o llegan a definir la forma en que solemos interpretar las realidades vividas y practicadas.

Al revisar la literatura sobre el estudio de las mentalidades, nos encontramos un par de lecturas que subrayan la importancia que lo racional y emotivo, lo imaginado y real, la conciencia y el actuar tienen en la definición de una mentalidad (Barros, 1993); por lo que, las mentalidades, son recursos desde donde se es, se percibe y actúa una persona; son disposiciones cognitivas que suelen observar una evolución para responder a cada época (Marquínez, 2016): mentalidad medieval, mentalidad de posguerras, mentalidad contemporánea, por ejemplo. De allí que sean modos de pensar que pueden definir representaciones y opiniones de un grupo humano o puñado de personas según su tiempo histórico.

Ahora bien, ¿qué estamos entendiendo por expresiones de fe en este estudio? Diríamos que la fe “es una expresión humana y, por lo tanto, es —al menos en parte— perfectamente asequible y descriptible” (Nogués, 2011, p. 17). Sin embargo, este autor observa que es mental y previa al lenguaje, por ello, tiene un componente ontogenético que se arraiga en arquetipos más emocionales; de allí que, al hablarse de expresiones de fe, refiramos a la forma en que las personas depositan en un objeto o entidad su confianza para creer, lo que se reproduce en sus acciones o sus palabras. De esto se desprende que las expresiones de fe generan experiencias importantes con capacidad para movilizar lo mental y emocional, por lo que hay que hallar en lo emocional las raíces de la fe y la forma en que se materializan o expresan (Nogués, 2011). ¿Una teoría conspirativa se basa en una creencia que termina por reproducir expresiones de fe?

Antes de cerrar esta apretada aproximación teórico-conceptual, es oportuno destacar que la globalización pensada desde las culturas, la pluralidad, sus diferencias y divergencias, es un proceso histórico-social donde la hibridación y las tecnologías (García-Canclini, 2024), favorecen la difusión de contenidos ligados a las mentalidades latinoamericanas, las mismas que andan en busca de su lugar en un mundo globalizado (García-Canclini, 2012), donde además de las pantallas televisivas y las computadoras, han encontrado en los dispositivos móviles, los espacios digitales, lugares para visibilizar sus creencias, sus mitos y sus expresiones de fe. Son dispositivos mentales y sociodiscursivos a través de los cuales dejan entrever sus representaciones del mundo, donde narrativas como las teorías de conspiraciones revelan el estado vigente del pensamiento mágico, tal como Ramonet (2022) lo entiende: un tipo de razonamiento propio de una mentalidad precientífica o propiamente infantil.

Con esto destacamos que si —como se ha dicho previamente— una creencia es una pieza mental, vale preguntarse: ¿son los productores de contenido agentes que median entre el evento extraordinario y la persona que busca explicaciones, para hallar en las teorías conspirativas la objetivación de cierto tipo de fe? Preguntas como esta llevan a reconocer que la teoría de las mediaciones sociales (Martín-Barbero, 2010) es un modelo que posibilita analizar el significado que a estas narraciones dan sus creyentes, en un contexto de comunicación mediática y cultural situada en espacios digitales como son las redes sociales y canales de YouTube; espacios que reproducen un entramado social denso que confirma la omnipresencia de lo tecnológico, su consumo y usos para representar al mundo.

En el contexto de lo expuesto, es objetivo de este artículo analizar algunas teorías conspirativas que circulan en redes sociales, para lo cual se tomarán como referencia algunos hallazgos del estudio Mitos, creencias y nuevas expresiones de fe en las mentalidades de América Latina. Un estudio desde escenarios digitales, investigación que para cuando se escribe, ha concluido su tercera etapa y, cuyo enfoque fenomenológico, ha permitido seguir los rastros empíricos que, al respecto de narrativas conspiracionistas, circulan en Facebook, Instagram, TikTok y en YouTube.

Si bien se reconoce la complejidad del objeto estudiado, se espera que, en este artículo, el diálogo interdisciplinar que hemos asumido, contribuya a dar visibilidad académica a la problemática aquí abordada, esperando sea una contribución para el análisis y la comprensión de un fenómeno global visto desde América Latina.

Sobre el método

La mirada fenoménica asumida para un análisis hermenéutico ligado a lo cualitativo que orienta la investigación referida, parte del postulado de Denzin y Lincoln (2017), quienes destacan en este tipo de abordajes “un campo de investigación que entrecruza disciplinas, áreas y objetos de estudio” (p. 46); permitiendo al investigador estar donde ocurre el fenómeno de su interés, provisto de “una serie de prácticas, materiales e interpretativas que hacen visible el mundo y lo transforman, lo convierten en una serie de representaciones” (p. 48); por lo que, epistémicamente, puede asumirse que estos acercamientos posibilitan “un enfoque interpretativo y naturalista del mundo” (pp. 48-49).

En palabras de Orozco y González (2011) “la perspectiva cualitativa, puede definirse como aquella que busca comprender las cualidades de un fenómeno respecto de las percepciones propias de los sujetos que dan lugar, que habitan e interpretan a ese fenómeno” (p. 118); una mirada que hace de la subjetividad un atributo imprescindible para relacionarse con el objeto por conocer, a partir de las propias decisiones que teórica, metodológica y técnicamente, el propio investigador toma (2011).

Sobre las unidades de análisis y técnicas de investigación

Esta investigación ha considerado a la etnografía virtual y la entrevista cualitativa como las técnicas para el levantamiento empírico. Para una primera selección de las unidades de análisis en redes sociales y YouTube, se consideró razonable explorar en los primeros 20 sitios que cada plataforma arrojara. Esto permitió identificar y reconocer las propiedades o recursos de los que se valen los administradores y productores de contenido para construir sus narrativas. Los criterios básicos para su selección han sido: 1) que cada cuenta tuviera un registro mínimo de 100 mil seguidores o suscriptores; 2) publicar contenido —por lo menos— cada 15 días; 3) manejar narrativas sobre mitos, leyendas, creencias y expresiones de fe; 4) ser productores de contenido latinoamericanos. Las redes seleccionadas fueron TikTok, Instagram, Facebook y YouTube.

Para la realización del trabajo de campo, se definieron tres etapas, en cada una de las cuales se diseñó un instrumento para sistematizar el registro de evidencia empírica: 1) De exploración: instrumento de registro censal. 2) De reconocimiento selectivo: instrumento para reconocer tipos de narrativas, identificar objetos de las creencias y analizar los recursos empleados en la producción de contenidos1. 3) De observación focalizada (o analítico-interpretativa): instrumento para el análisis del tipo de prácticas discursivas, dinámicas de interacción y constitución del sentido de comunidad que favorece el canal.

Es importante recordar que los estudios comprensivos tienen como premisa el análisis interpretativo de los atributos del objeto de interés, por lo tanto, para la tercera etapa, se decidió por un ejercicio colegiado que llevara a la selección de aquellas cuentas y contenidos que ofrecieran una perspectiva significativa con relación al tipo de narrativas que comprende esta investigación, las que sin duda contribuyen a alimentar las mentalidades de comunidades y usuarios de medios digitales en América Latina. En la Figura 2 se muestra el número de cuentas y canales que por etapas fueron analizadas.

Figura 2. Distribución de sitios según las etapas del estudio

|

Cuentas/Canales |

1.ª etapa |

2.ª etapa |

3.ª etapa |

|

|

9 |

11 |

5 |

|

|

10 |

12 |

3 |

|

TikTok |

16 |

20 |

10 |

|

YouTube |

15 |

20 |

10 |

Nota. Los criterios para la selección de sitios se establecieron en la metodología, lo que no impidió que tales decisiones se fortalecieran en cada etapa, un ejercicio propio de un enfoque que apuesta por el proceso y el conocimiento adquirido por el propio investigador.

Para lograr el acercamiento fenomenológico, las creencias fueron divididas en: 1) Convencionalmente aceptadas: ser superior, divinidades celestiales, entidades astrales, personajes sagrados; 2) Convencionalmente no aceptadas: dioses paganos, entidades profanas, seres supra o extraterrenales, deidades arquetípicas, entidades paranormales. Para cada creencia, se definieron prácticas y hábitos que podían distinguirse en los espacios digitales analizados, así como las figuras que podrían objetivar tales creencias.

Desarrollo

Situar el contexto:

posmodernidad, globalización y sociedad del conocimiento

Sin duda alguna, lo ocurrido en Miami el primero de enero de 2024 es apenas un botón de muestra de la forma en que un evento cobra sentido entre quienes depositan su fe y creencias en las teorías conspirativas. En ese sentido, es importante destacar que las conspiraciones, lo mismo que las teorías alrededor de ellas, han existido prácticamente desde siempre en la historia de la humanidad. Martín-Albo (2023), tras una cronología, plantea el asesinato de Amenenhat I, S. XXIV-XXIII a. de C., como la primera conspiración documentada. A partir de entonces y hasta el 2019, con la pandemia del covid-19, despliega un análisis sociohistórico que atraviesa la propia humanidad, para evidenciar eventos resultados de conspiraciones, como también narrativas conspirativas construidas para estigmatizar y asignar la responsabilidad sobre eventos y males vívidos en algún momento histórico, a ciertas comunidades o grupos humanos: los cátaros, los judíos, las mujeres, las sociedades secretas, han sido algunos de sus protagonistas.

Por su parte, Romero (2023), sobre las teorías de conspiraciones, observa que son representaciones de la realidad, sostenidas en “ideas, creencias, conjeturas, discursos o relatos” (p. 38), no sin aclarar que, entre una conspiración y las teorías de las conspiraciones, es posible distinguir un plano ontológico que las diferencia: una conspiración pudiera ser real o no, mientras que, una teoría de conspiración es posible sea verdadera o no. En todo caso, son narrativas donde, para el primer caso, hay una dimensión de lo real y posible ante un hecho ocurrido; mientras que, en el segundo, sus premisas son una representación circunscrita a ideas, creencias o conjeturas sin requerir una confirmación empírica y objetiva.

En este tenor, se está ante un paisaje manufacturado por relatos construidos y difundidos en redes sociales, espacios de interacción y distribución de información que permiten situar el lugar que, el pensamiento mágico, junto al sentido común y el conocimiento empírico, tienen en la construcción de narrativas con cuño conspiracionista. Y si bien es cierto, en su corazón epistémico, hay creencias que devienen mitos, estamos ante ciertas investiduras cognitivo-discursivas que inciden en tipos de saberes desde las cuales algunos grupos humanos procuran explicaciones de eventos políticos, sociales o naturales extraordinarios, como resultado de expresiones o confesiones de fe que vienen dando pie a teorías conspiracionistas, ese “conjunto de ideas y creencias que conforman un corpus teórico que alude a un plan oculto, elaborado por un grupo y cuya finalidad reside en obtener un beneficio político, económico o social” (Ferrer, 2021, p. 9); autor que —siguiendo a Gallo (2021)—, planea una tipología de teorías conspirativas: a) Inocuas y curiosas (de la tierra plana al montaje del alunizaje), b) Políticamente rentables (según Trump, Obama no era norteamericano, sino keniano) y c) Dañinas (las vacunas son para instalar un chip que controle la conciencia humana).

Si bien se ha dicho hay un componente histórico en torno a las conspiraciones y sus teorías, lo cierto es que no deja de llamar la atención el lugar que en el S. XXI ocupan tales narrativas, después que fuera en el S. XIX cuando se anunciara la predominancia de la racionalidad por encima de otro tipo de conocimientos, como el teológico, el místico, mágico y de sentido común. Sin embargo, como se verá en este artículo, tienen una vigencia que los ha resignificado gracias al poder de las redes sociales y canales de YouTube.

Aun cuando fuimos parte de la primera generación que festejó un cambio de centuria y milenio sin los temores que caracterizaron a la humanidad frente al del fin de los tiempos, en otros momentos históricos de transición pareciera que la racionalidad ha tenido que acomodarse y entenderse con lo emocional, para redimensionar lo plural, diverso… lo Otro; de otra forma cómo entender desde dónde se están construyendo cosmovisiones y lecturas del mundo, cuando el desarrollo de la propia humanidad ha dado luz a avances tecnológicos sin precedentes, donde la ciencia es constancia del valor del pensamiento racional.

Es cierto, esto no pudiera ser comprendido en ausencia de la posmodernidad, un constructo desde el que se expone la crisis de los metarelatos y, con ello, la reconfiguración de la episteme dominante, el reconocimiento de distintos modos de saber y conocer. A partir de aquí, la subjetividad, la diversidad, lo otro; la fragmentación, el individualismo, la distinción y la diversificación, se erigen como propiedades indisolubles de lo humano. En esta perspectiva, se señala el agotamiento de la modernidad y el desdibujamiento de aquello que la caracterizaba (Arancibia, 2023): verdades universales que legitimaban proyectos científicos, políticos, económicos, ideológicos, para dotar de sentido a la realidad, a partir de una razón totalizadora que en la posmodernidad se ha desdibujado (García, 2017).

Es importante destacar que, en su dimensión social, Sánchez (2014) observa que la posmodernidad reduce lo colectivo a la personalización hiperbólica, en un espacio territorial trastocado en su naturaleza, lo que deviene en espacios y no espacios inagotables que se reproducen y definen en lo físico como en lo virtual, afectando lo público y privado. Por otro lado, los procesos comunicativos también observan una transformación: lo instantáneo, lo inmediato, lo horizontal, lo global, la deslocalización pasa a ser atributos primordiales de los flujos comunicacionales (Sánchez, 2014). En esta tesitura, las teorías de conspiraciones conforman narrativas translocales que cobran dimensiones globales y masivas gracias al desarrollo tecnológico, donde las redes sociales y la visibilización que hacen sus usuarios de su propia condición humana, favorece el desdibujamiento de lo privado frente al deseo de hacer público su vida, así como sus creencias. Aquí el caldo de cultivo de narrativas conspirativas.

Finalmente, Puentes (2022) observa que el posmodernismo, antes que acontecimiento, “es una actitud crítica frente a los modelos hegemónicos (o como los denomina Lyotard (1984), las metanarrativas) en los que se fundamentan la sociedad y la cultura occidental” (p. 15). Así, el posmodernismo, si algo tiene como premisa, es la asunción de lo reflexivo como un atributo para ir más allá de explicaciones totalizadoras desde una mirada y mentalidad “crítica, suspicaz y escéptica” (Puentes, 2022, p. 15). Aquí, la heterogeneidad, lo diverso, la hibridación son propiedades que distinguen a las culturas, las sociedades, los grupos humanos, quienes así configuran una genealogía digital de aquello que los constituye por lo que son y eso en lo que creen; saberes alimentados por biografías y trayectorias que encuentran en las redes sociales y YouTube espacios para recrearse y reconocerse en tanto comunidades de práctica y sentido, donde lo conspirativo abona a la socialidad, el reconocimiento y la identidad entre usuarios.

En esa tesitura, la globalización y las sociedades del conocimiento terminan por entretejer un escenario que deviene sistema, ordenanza y propiedades del mundo. En el primer caso, estamos ante un nuevo orden mundial en donde la integración económica y el sistema financiero vertebran al neoliberalismo y la expansión —a nivel mundial— del capital económico. Sin embargo, la dimensión que nos interesa subrayar se relaciona con la cultura y la posibilidad que ha dado la globalización para la constitución de un puñado de expresiones, de conceptos que procuran nombrar el cisma que ella provocó a nivel mundial: aldea global, deslocalización, glocalización, economía-mundo, macdonaldización, hibridación cultural, interculturalidad, por ejemplo, favorecen la apertura de fronteras, la circulación de bienes y servicios ligados a industrias culturales, del entretenimiento, del ocio, que encontraron en el desarrollo tecnológico la ocasión para su expansión y distribución mundial.

El cine, la industria musical, los videojuegos, el Internet, los dispositivos móviles, las plataformas digitales, las redes sociales, han sido portentos mediacionales desde los cuales se ha venido construyendo un paisaje o ecosistema mediático caracterizado por un entramado tecnológico que posibilita la concurrencia de medios digitales y tradicionales desde los cuales se definen nuevas experiencias de socialidad donde el consumo masivo deviene en una cultura global caracterizada por un énfasis en lo audiovisual y popular, por lo que “los argumentos universales narrativos y simbólicos tienden a fundirse en los nuevos iconos audiovisuales, renovados en su estética y dirigidos al gran público” (Losada, 2022, p. 71).

Desde esta nueva ecología comunicacional se genera un paisaje mediático que define al mundo contemporáneo al favorecer distintas experiencias, nuevas dinámicas y prácticas socioculturales constituyentes de realidades que permiten reconocer estilos y concepciones de vida que inciden en las representaciones que sobre el mundo pueden llegar a tener diversos públicos o tipos de usuarios de portentos digitales.

Las redes sociales, los servicios de mensajería, las páginas electrónicas y blogs personales han encontrado en Internet y los dispositivos tecnológicos (móviles y fijos) espacios de participación activa que han potenciado la interactividad y la usabilidad, generando condiciones de producción, distribución y apropiación de contenidos audiovisuales, donde la imagen, el texto, lo sonoro, se complementan para hacer de las narrativas mediáticas y transmediáticas (Scolari, 2013), ese escenario de negociaciones semánticas que están contribuyendo a dar investidura a nuevos protagonismos entre sus usuarios; una ocasión para posicionarse frente al mundo, y con esto, nombrarlo, narrarlo, concebirlo… en el contexto de una sociedad digital que diversifica las formas de producir saberes y ponerlos en circulación, validados por diversos recursos empleados por los productores de contenido.

En este panorama, Rodríguez y Camejo (2020) observan que en esta era digital lo social se erige sobre infraestructuras tecnológicas cuya característica se centra en la generación e intercambio de información en tiempo real y remoto. Así, las tecnologías favorecen el encadenamiento de procesos de socialidad con particular incidencia en la vida de las personas, “sus creencias, la moral, las costumbres, los hábitos, las habilidades y, en consecuencia, el conocimiento y sus formas de apropiación en la búsqueda del aprendizaje social” (p. 2). El resultado: un arquetipo social cuya virtualización del ser lo lleva a su desvanecimiento para crearle una identidad digital que lo proyecta en los espacios digitales (Rodríguez y Camejo, 2020).

Paralelo o como consecuencia de un proceso de ruptura con la modernidad, la globalización favorecería la configuración de una nueva sociedad global, pero también de la información o el conocimiento, caracterizada por la producción y distribución masiva de datos, pero sobre todo, por la facilidad para acceder a contenidos, ya sea científicos, técnicos o empíricos. La importancia que hoy tienen las innovaciones tecnológicas, las telecomunicaciones y los medios de comunicación son la clave para la difusión, distribución y acceso masivo a contenidos de distinta índole, así como para la configuración de un ecosistema mediático particularmente potente (Velásquez et al., 2018).

Sociedad digital, redes sociales, conspiraciones y pensamiento mágico

Los constructos empleados para nombrar este apartado, sin duda, dejan entrever o anticipan el papel que hoy tiene la configuración de experiencias socio-digitales al identificarse como una serie de prácticas que visibilizan nuevas dinámicas de interacción mediadas por las tecnologías, espacios de interacción que se distinguen por una serie de atributos que articulan una sociedad digital.

Rodríguez y Camejo (2020), siguiendo a Delarbre, destacan dos aspectos distintivos de esta sociedad: 1) la interactividad, donde los nuevos instrumentos permiten la propagación de información, cuyos consumidores son usuarios y productores de mensajes; 2) la heterogeneidad: entendida como un conjunto de medios, donde Internet es el que destaca al favorecer, duplicar y multiplicar la recreación de actitudes, opiniones, pensamientos y circunstancias desde lo cual se actúa e interactúa en el mundo digital y fuera de él.

Las redes sociales y los canales de video hoy devienen espacios de interactividad, de reconocimiento, de representación del mundo, de entendimientos sobre la vida misma, donde los usuarios, en la verbalización de sus pensamientos hallan las vías a través de las cuales nombrar al mundo y lo que en él ocurre, cuyas narrativas reproducen prácticas de oralidad propios de todos los pueblos del mundo. Sandoval et al., (2022), nos recuerdan que “el acto de narrar es tan antiguo como la historia de la humanidad misma” (p. 2), destacando que ya desde “la antigüedad los narradores eran considerados seres especiales, sabios prodigiosos, a quienes incluso se les atribuían poderes especiales” (p. 2); de allí la importancia que las narraciones han tenido en la historia de los pueblos, al ser expresiones o manifestaciones culturales con una función importante: ser vehículos para decodificar significados propios de toda cultura (Sandoval et al., 2022).

En estas narraciones, el lugar de las creencias es primordial, pues como dispositivos mentales, a través de ellas las personas se vinculan al mundo y las realidades que viven, en el contexto de una sociedad digital, difundidas ampliamente por una comunidad de usuarios que hoy cuentan con una gama de recursos audiovisuales, iconográficos y sonoros que posibilitan la difusión masiva de creencias de distinto cuño, donde tienen cabida las teorías conspirativas. Sandoval et al. (2022) sostienen que “la realidad y las creencias están relacionadas estrechamente: lo que para nosotros es real depende de lo que nosotros creamos, de nuestro sistema de creencias” (p. 2). Estos dispositivos ideacionales reproducen prácticas de vida que pueden ir más allá del sentimiento, de los deseos, para anclarse en lo cognoscitivo del yo y sus pensamientos, por ende, juegan un papel fundamental en la vida de la gente (Sandoval et al., 2020).

Así, cuando una persona o una comunidad asume como válida o posible una teoría de alguna conspiración, es porque en ese tipo de relatos están encontrando la explicación y comprensión frente a aquello que las personas desconocen, no saben o no entienden; por lo tanto, encuentran en tales narrativas una forma de expresar no solo aquello en lo que se cree o creen, sino una parte de lo que él es o ellos son; lo que se muestra expresado en una teoría conspirativa.

Pérez Caballero (2020) establece que una teoría conspirativa, es un razonamiento nomológico. Subraya que los teóricos de las conspiraciones sostienen argumentos y promesas “vacías de causalidad” (2020, p. 12), para lo cual explotan “sesgos cognitivos y rumores en una carcasa argumentativa” (p. 12) que, muchas veces se invisten “con trazos científicos” (p. 12), con la intención de mostrar hechos o sujetos que convenzan a los creyentes de tales relatos, procurando —en sus argumentos— manejar algunas evidencias que permitan correlacionar tesis de causalidad con cierta dosis de iluminación o predestinación del teórico conspiracionista o de aquel o quienes creen en este tipo de narrativas (Pérez Caballero, 2020).

Tal como lo plantea Lledó (2014), si algo tienen las teorías conspiracionistas es que son técnicamente irrefutables, sean objetivas o subjetivas:

Las primeras consisten en afirmaciones que en sí mismas son difusas o contradictorias, mientras que las segundas se construyen a partir de cambiar lo afirmado o las consecuencias lógicas que llevan aparejadas, adaptándose el creyente a los argumentos que se le esgrimen… (como se citó en Pérez, 2020, p. 10).

No por menos, Ignacio Ramonet (2022), al respecto de la actitud de quienes construyen estas narrativas, observa que “se niegan a aceptar el papel del azar o de la iniciativa individual en los grandes acontecimientos [pues] no creen que las cosas puedan suceder sin que alguien tenga la expresa intención de que así sea” (p. 73); por lo que esperan sean las comunidades liberadas y su acción popular las que descubran el complot y echen abajo el poder detrás de los eventos sobre los que teorizan.

Reconozcamos: la composición discursiva de una teoría conspirativa no suele debatirse ni cuestionarse entre las comunidades de creyentes y seguidores; y aun cuando puedan ser contradictorias en algunos de sus componentes, la confianza, la fe depositada en tales creencias, llevan a no refutarlas. Lo que deviene es una vuelta al pensamiento mágico que se recrea en narrativas y conocimientos empíricos alimentados por creencias que acuñan mitos renovados y expresiones de fe emergentes.

Las creencias como objeto de estudio en América Latina y otros lares

Apuntado lo anterior, es posible reconocer entonces que el pensamiento mágico y el conocimiento empírico serían esas formas de pensar la realidad fusionada con lo fantástico, un asidero entre un público consumidor que hace suyas teorías conspirativas para comprender y explicar ciertos fenómenos o acontecimientos; siendo las redes sociales y YouTube, espacios mediáticos ideales para recrearse en ese tipo de narrativas. Castelli y Enciso (2021) reconocen un «mercado de bienes simbólicos» que permite el sostenimiento del pensamiento mágico en estos días, ante la necesidad de encontrar explicaciones que cubran la ausencia o lo poco creíble de la información que circula en los medios convencionales; para lo cual, se requiere de un puñado de fuerzas para poner en movimiento tales bienes y, con ello, alimentar la memoria, los sentimientos, la nostalgia, la esperanza, etcétera.

Piaget (2016) sostiene que las creencias en la magia y la fantasía son propias de la niñez por lo tanto de un pensamiento ingenuo y mágico. No obstante, Caldera et al. (2017) destacan que el pensamiento mágico, tiene cabida en el pensar de estudiantes incluido los universitarios, por lo que sostienen que la dimensión cultural tiene particular importancia en esta forma de pensar. Por ello, “atribuir intenciones y voluntad a fenómenos inanimados, creer en poderes sobrenaturales y entes invisibles” (p. 6), suelen tener presencia en la imaginación o las mentalidades de niños, adolescentes y jóvenes, por lo que —apuntan— creer en los sobrenatural y ese tipo de narrativas, permite acercarse a lo mágico del pensar como expresión cultural.

Por otro lado, Gómez-Alcalá et al. (2021), al indagar sobre la religiosidad y este tipo de pensamiento entre estudiantes de medicina, destacan la importancia o presencia que tienen entre los jóvenes algunas ideas fantásticas vinculadas a tales creencias, siendo que se forman para que prevalezca un raciocinio y el escepticismo, lo que no impide que estos estudiantes también hagan suyo un pensamiento mágico “como si existiera una doble razón lógica y mágica a la vez” (p. 24).

No obstante, es posible reconocer que este tipo de creencias también habita en las mentalidades de profesionistas, tal como López (2019) lo descubre en su estudio, pues al indagar entre profesionales de la psicología, encontró la aceptación o la posibilidad para hacer de una fuente mágica, un recurso explicativo, lo que significaría “que, en determinados momentos, algunos científicos pueden renunciar a los principios básicos del pensamiento científico para dar lugar a explicaciones mágicas por sus beneficios” (López, 2019, p. 124). Lo contradictorio en esta investigación es que los profesionales participantes reconocen al pensamiento mágico como obstáculo en la formación científica del psicólogo, pues “la religión, lo divino y la ciencia” (2019, p. 127) entrecruzan su singular importancia.

Antunes (2023) realiza un trabajo sobre narrativas en torno al llamado terraplanismo, para lo cual se hace del concepto performance del absurdo, para reflexionar y observar que “comprender los argumentos de los terraplanistas” (p. 111), es hacer del absurdo un punto de inflexión donde el binomio verdadero-falso, permite —primero— pretender hallar la verdad que explique hechos en apariencia desconectados, para lo que se emplea un lenguaje codificado no siempre fácil de comprender.

Entre las evidencias que se utilizan para demostrar esta creencia, como otras ligadas a teorías conspirativas, hay desde experimentos que procuran legitimar sus tesis a personalidades que se dicen científicos, sin que esto requiera de otra forma de legitimar sus planteamientos que no sea la confianza que, en ellos, depositan sus creyentes.

Desde otras realidades, puede referirse el trabajo de Tuba Işık (2024), quien analiza la forma en que la cultura digital afecta las identidades religiosas, como resultado de la posmodernidad. Su estudio es documental e indaga sobre la forma en que el islam observa algunos cambios, producto de la posmodernidad. La religión digital —concluye—observa un aumento que puede favorecer una nueva identidad religiosa resultado del metaverso.

Por su parte, Gürel y Mencet (2024) buscan examinar los elementos New Age, rituales no musulmanes y las estrategias de persuasión utilizadas en videos islámicos distribuidos en YouTube. El estudio analiza cinco videos donde han podido identificar el manejo temático de otras religiones abrahámicas y ocultistas en narraciones islámicas, donde el ocultismo y lo místico observan un sincretismo que deviene en un artificio espiritual creado por el hombre.

Como puede reconocerse, las creencias cubren un amplio espectro fenoménico al depositarse en distintos objetos, y en los que prevalecen miradas, lecturas y formas de entender algunos aspectos del mundo conducidos por un conocimiento empírico que, además, hace del pensamiento mágico un espacio de comprensión frente a aquello que cumple con sus expectativas o necesidades, sea en América Latina como en otras culturas. Finalmente es una forma de episteme que al dimensionarse revela los entretelones de la heterogeneidad y diversidad para repensar el mundo y el lugar que frente a él —como sujetos de conocimientos— llegan a tener quienes creen, por ejemplo, en lo paranormal, religioso, espiritual o en las conspiraciones. Después de todo, las creencias son dispositivos mentales, donde el control y la regulación del pensar es una condición humana, por lo que las teorías de conspiraciones hallan en ellas un espacio ideal para recrearse y reproducirse.

Conspiraciones y recursos narrativos:

algunos hallazgos

A continuación, se comparten algunos hallazgos de las tesis conspiracionistas que se han considerado oportunas compartir en este artículo, a partir de la selección de algunas cuentas y canales del total de las unidades que componen el estudio y que pudieran ser ilustrativas del tipo de narrativas conspirativas que circulan en los espacios digitales analizados.

Se han considerado aquellas que se reconocen como las que más producen contenidos y facilitan la apropiación de sus narrativas, para lo cual es importante destacar que, tal como se ha dicho antes, se está ante creencias propias de un pensamiento mágico, ingenuo, que se esperaría, en el contexto de la sociedad del conocimiento, no tuvieran prevalencia. No obstante, la propia cultura digital, las innovaciones tecnológicas y el reconocimiento a lo plural-diverso-diferente, favorecen la configuración de comunidades de prácticas y sentido que han encontrado en las redes sociales y los canales de video los espacios propicios para la producción y difusión de narrativas que habitan en las mentalidades de latinoamericanos; asideros explicativos que también suman episteme en la posmodernidad.

En el contexto de este estudio, se han definido dos tipos de creencias, las socialmente admisibles y las socialmente inadmisibles. En el primer caso, se hace referencia a un tipo de creencia donde los estados mentales vinculados a prácticas y hábitos permiten a las personas expresar o depositar su confianza en una entidad o manifestación divina, mística o fantástica. En el segundo caso, son aquellos dispositivos mentales que reproducen prácticas y hábitos vinculados a creencias en entidades o manifestaciones sobrenaturales, paranormales, que suelen contravenir ideas social o convencionalmente aceptadas.

En esa tesitura, las teorías conspirativas que en la Tabla 1 se relacionan han sido reconocidas como narrativas y creencias vinculadas a lo conspirativo, distribuidas y consumidas por usuarios en América Latina. Tales teorías, si bien con referencias globales, en su distribución y consumo, en los canales analizados hemos reconocido una significativa presencia en las mentalidades y prácticas discursivas de productores y consumidores latinoamericanos.

Tabla 1. Teorías conspirativas identificadas en las cuentas seleccionadas en redes sociales y canales de YouTube para este estudio

|

Teorías |

Recursos |

Evidencias de acreditación |

|

Teoría de la Tierra plana |

|

|

|

Teoría del Nuevo |

|

|

|

Teorías sobre vida extraterrestre y OVNIS |

|

|

|

Teoría sobre el programa HAARP (Programa de Investigación de Aurora Activa de Alta Frecuencia) |

|

|

|

Teoría sobre el proyecto Blue Beam |

|

|

|

Teorías sobre el uso de vacunas |

|

|

|

Teoría sobre la tecnología 5G |

|

|

Nota. Estas no son todas las teorías que circulan en las redes sociales, pues hay otras como puede ser la QAnon, que plantea existencia de un Estado profundo, donde sus miembros ritualizan el consumo de carne humana, cuyos miembros son políticos, empresarios, artistas. Esta teoría tiene una particular presencia entre la ultraderecha norteamericana.

Conspiraciones, creencias y comunidades de sentidos

Es pertinente recordar que las redes sociales han posibilitado espacios de interacción entre comunidades de usuarios, quienes construyen narrativas de distinto cuño y entretejen un sentido de comunidad que se configura por la forma en que los contenidos se producen, comparten y generan puntos de vista, dando constitución a mecanismos de interacción que caracterizan procesos comunicativos centrados en el manejo de información con soportes sonoros, audiovisuales, textuales e iconográficos. Lo anterior sin duda facilita la difusión como la comprensión y socialización de información relacionada con una heterogeneidad de tópicos e intereses de los diversos públicos, como serían las teorías conspirativas.

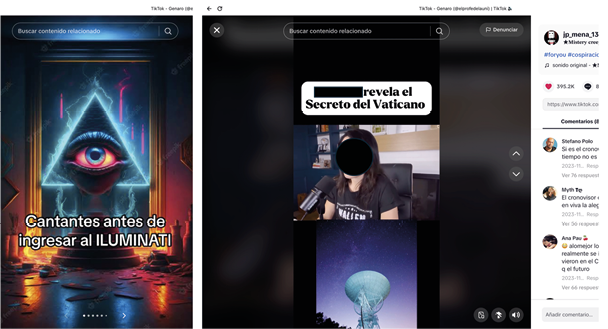

En el caso de cuentas y canales cuyo interés es generar contenidos ligados a creencias y teorías conspirativas que hemos analizado, tanto en Facebook, Instagram y TikTok, como en canales de YouTube, es posible encontrar administradores que abordan temáticas ligadas a estas narrativas, prevaleciendo un discurso que preferentemente señala o recae en personalidades y organismos de distinto perfil (empresarios, cantantes, realeza, sociedades secretas), cuya narrativa primordial es que «conforman la élite que domina al mundo», donde tienen cabida los iluminatis, los masones, los rosacruces, el club bilderberg, incluidos los reptilianos. En todos estos casos, las teorías sostienen que son personalidades o agrupaciones que emplean diversos medios para dominar al mundo, a través del control político, económico y las propias mentes de los seres humanos. La Figura 3 ilustra algunos de esos sitios, donde recursos iconográficos empleados dan identidad a la naturaleza del sitio. Iconos y símbolos, son elementos empleados para difundir estas creencias.

Figura 3. En redes sociales y YouTube existen cuentas y canales especializados en contenidos ligados a teorías conspirativas

Nota: La composición fotográfica de esta figura se diseñó a partir de tres sitios digitales. Por economía de espacio se han recortado las ligas: 1. https://bit.ly/3DqK8mq; 2. https://bit.ly/4gCWoP4. 3. https://bit.ly/4iGjPsT.

Cuando un productor de contenido comparte una tesis sobre personalidades de la farándula que son iluminatis o reptilianos, lo que sorprende son los recursos para validar y legitimar sus narrativas: sea en las letras de algunas canciones (al revés o al derecho), en videograbaciones de sus supuestos ritos, incluso en la transformación que observa —frente a la cámara o por algún accidente— un periodista, presentador televisivo, político, empresario o artista.

Tales teorías, de una u otra forma, encuentran resonancia entre públicos creyentes, seguidores en Latinoamérica y quienes pueden pagar para ser suscriptores de algunos canales privados donde, para ser parte de ellos, hay que pasar por un proceso de selección centrado en responder un breve cuestionario y suscribir los principios que rigen a tal comunidad; algo que se ha tenido oportunidad de vivir en esta investigación. También hay sitios que, para suscribirse, exigen pagar una cuota, en el entendido que este privilegio permite acceder a una comunidad cerrada que suele compartir información clasificada: documentos desclasificados por el gobierno norteamericano, fuentes filtradas desde el Vaticano, entrevistas exclusivas con especialistas en el tema, hallazgos en bibliotecas o repositorios digitales o encontrados en la red oscura (dark net), serían evidencias para validar o legitimar tales creencias.

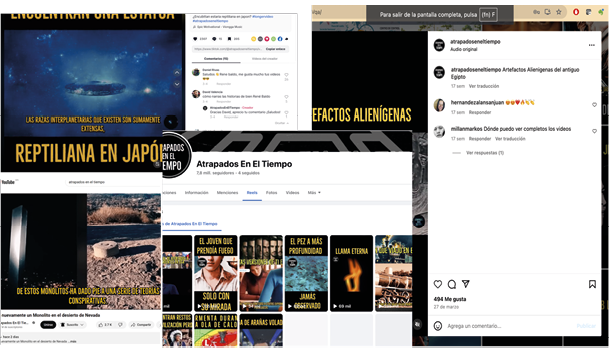

Sin duda alguna, resulta interesante acercarse a estas narrativas, ya que si bien sus productores suelen ser personas que se han hecho visibles en el contexto de las facilidades que da la cultural digital, el desarrollo y la innovación tecnológica, también lo es que suelen encontrarse personalidades ligadas a la academia, artistas, empresarios, que se han sumado a un entramado discursivo promoviendo creencias socialmente inaceptadas, como son las narrativas conspirativas. Cabe resaltar que suelen ser los jóvenes quienes cultivan y se han sumado a estas creencias, lo que permite reconocer estar ante construcciones cognitivas de lo social que revelan expresiones de fe, la confirmación de un pensamiento mágico secularizado.

Figura 4. Sobre teorías conspirativas, además de los tópicos, hay una heterogeneidad de productores de contenido que abordan estos contenidos

Nota. La composición fotográfica de esta figura se diseñó a partir de dos sitios digitales:1. https://bit.ly/4ghfk6h. 2. https://bit.ly/4gvjTdz.

Algo que ha sido especialmente significativo en nuestro estudio es la visibilidad, la personalidad, pero sobre todo el sentido que de comunidad cobra la interacción observada entre los seguidores de las cuentas y los canales a los que se les ha dado seguimiento. En ese contexto, es importante el menú de posibilidades que tiene el administrador de un sitio, pues la facilidad en el uso de esta tecnología les permite que, oficialmente, sus sitios tengan presencia en más una de una red social, particularmente TikTok e Instagram, además de YouTube, pues a partir de los recursos y posibilidades que ofrecen estas plataformas, hay ocasión para que, en cada una de las cuentas oficiales que administran tiktokers, instagramers, facebookers o youtubers, se aborde un contenido distinto.

El tipo de tratamiento de temas pasa por la manufactura que a la información se le da. En ese contexto, es oportuno destacar que en los canales analizados se ha podido constatar que hay algunos sitios que, por el tono, el tratamiento, la información manejada, pueden ser de difusión y otros de divulgación. En el primero de los casos la intención suele mostrar, socializar, convencer, creer; en el segundo, compartir, sugerir, analizar, dudar. Entre uno y otro caso hay posicionamientos diferenciados entre los productores de contenidos como también en las comunidades de usuarios. En los primeros prevalece el convencimiento en la creencia, mientras que en el segundo los argumentos promueven una duda razonable.

Como quiera que sea, detrás de la arquitectura discursiva, los recursos que ilustran los argumentos y la masificación de la distribución que se hace de tales contenidos, terminan por activar creencias, mitos, experiencias de fe que abonan a las mentalidades de los usuarios latinoamericanos, detrás de lo cual hay un pensamiento mágico que se recrea en narrativas que abordan alguna temática ligada a una u otra teoría conspirativa. Lo que es de destacar, es que hay sitios como el que se ilustra en la Figura 5, donde el tono, el tratamiento y el posicionamiento que asume su productor es de una «sana distancia», dejando que sus seguidores y la comunidad emitan su opinión, tras reflexionar sobre lo que él ha compartido.

Figura 5. Hay sitios que oficialmente tienen presencia

en distintas plataformas digitales

Nota. La composición fotográfica de esta figura se diseñó a partir de cuatro sitios digitales: 1. https://bit.ly/3DfoykW. 2. https://bit.ly/3P1eyy8. 3. https://bit.ly/49CC0LM. 4. https://bit.ly/3ZVq6cP.

Extraterrestres, tierra plana, fallas de la realidad, leyendas, iluminatis, élites, vacunas con chips para dominar la mente, abducciones, realidades simuladas, espiritualidades paganas, divinidades celestiales, seres místicos, experiencias paranormales, reptilianos, sociedades secretas, viajeros en el tiempo, estado profundo, terminan por ser parte de un menú temático que puede llegar a tener cabida en el pensamiento mágico de quienes, en busca de explicaciones ante lo misterioso, desconocido o incomprendido, se suman a alguna creencia, incluidas las teorías conspirativas. Lo anterior termina por ser un caldo de cultivo para la gestión y administración de este tipo de narrativas, en las que también el componente ideológico, político o religioso, se hace presente.

Así como en la ciencia o la academia, en este tipo de comunidades y sus narrativas, hay personalidades y personajes que han visibilizado y capitalizado su información en la materia para hacer de los espacios digitales experiencias de visibilización de sus concepciones de mundo. En torno a esto hay que decir existen perfiles de todo tipo: desde empresarios a académicos, de científicos a personajes de la farándula, de gente común a personalidades con cierta trayectoria en estos tópicos, quienes hoy pueden ser productores de contenido para llegar a sumar millares o millones de seguidores.

Por ejemplo, en las cuentas de Facebook que hemos dado seguimiento, es posible encontrar grupos que hablan sobre ufología, ciencia y conspiración (131 miembros); sobre la gran conspiración OVNI (232 mil miembros); ufología y señales de los tiempos (355 mil miembros); sobre revelaciones ufológicas (355 mil miembros); sobre conocimientos desconocidos (592 mil miembros). Así, en TikTok, Facebook, Instagram y YouTube estamos ante espacios de socialidad digital que animan y anidan la construcción de este tipo de narrativas, donde sus miles de seguidores cultivan creencias conspirativas en torno al ocultamiento que hacen los gobiernos de la presencia extraterrestre, los contactos, las abducciones; incluso de acuerdos que con algunas razas ha tenido algún mandatario norteamericano, razón por la cual, en los medios convencionales, no presentan estas noticias.

En cuanto al tratamiento de la información y los recursos para ilustrar las teorías conspirativas, desde que se inició esta investigación se ha reconocido la cantidad de material y de medios de los que echan mano para construir sus argumentos, ejemplificar, mostrar o ilustrar lo que plantean. En ocasiones pueden ser videos decenas de veces antes vistos en otros canales, pero en el contexto conspirativo cobran un sentido distinto; en otras, son materiales audiovisuales rastreados, curados y editados exprofeso. En ese contexto, la Inteligencia Artificial (IA), ha pasado a ser un recurso empleado por productores de narrativas conspirativas, lo que les permite rastrear con mayor facilidad información, planear mejor sus producciones, manipular contenidos y con ello ganar en veracidad y legitimidad.

Otro ejemplo encontrado en las cuentas analizadas sería el Proyecto Blue Beam, donde catástrofes naturales, como el incendio en la Isla Maui (8 agosto de 2023) para miles de conspiracionistas fue un evento provocado, pues aun cuando los científicos explicaron las razones de ese sorprendente incendio, hubo comunidades en redes y canales sociodigitales, particularmente en TikTok y YouTube que desconfiaron de tales explicaciones y se acogieron a una teoría que plantea fue un incendio intencionado (incluso, circuló un video donde se ve un supuesto rayo que cae sobre una zona de aquella isla), para que algunos inversionistas o personalidades con poder económico se quedaran con algunas zonas de esa isla. Así, desde esta teoría los terremotos, huracanes, tormentas eléctricas y algún otro fenómeno climático, suelen ser resultado de tal proyecto.

Al respecto de estos contenidos, en redes sociales es común encontrarse con narrativas que plantean y hacen creer que incluso la composición de imágenes místicas o divinas que pueden formarse de manera natural en los cielos, sean la constancia del Proyecto Blue Beam. En esta teoría tienen cabida las llamadas nubes lenticulares, los chemtrails, incluso el espejismo conocido como Fata Morgana, que tienen explicaciones científicas, pero para los conspiracionistas son creadas con intenciones de control o para preparar la llegada de un nuevo orden mundial.

Como se ha reconocido, la IA está siendo empleada para producir imágenes y videos extraordinarios, por lo que es un hecho que quien busca alguna explicación sobre un fenómeno natural sorprendente que ha tenido ocasión de ver o experimentar, suele tropezar o encontrarse con una teoría conspirativa como es la de Blue Beam, donde se explican las razones del porqué ocurre esto: el fin de los tiempos, el cumplimiento de profecías, la llegada de los ángeles, la presencia de OVNIS, la fumigación de productos químicos para el control mental y de la población. En todos los casos, hay un poder oscuro cuya intención es sedimentar creencias vinculadas a expresiones de fe, a lo divino, místico, paranormal o fenómeno extraterrestre, con la intención de tomar el control de la humanidad. Incluso se dice que el proyecto Blue Beam forma parte del nuevo orden mundial que consiste en emplear la más alta tecnología hologramática para hacer creer la nueva venida de Jesús o la divinidad en el que se crea, con la intención de unificar las religiones en una sola. Detrás está la élite oscura y otras organizaciones secretas.

Figura 6. El Proyecto Blue Beam es un programa estratégico para crear grandes hologramas en el cielo

Nota. La composición fotográfica de esta figura se diseñó a partir de cuatro sitios digitales:1. https://bit.ly/41w4AMX. 2. https://bit.ly/3VEGETM. 3. https://bit.ly/3VItepY.

4. https://bit.ly/49E0QLc.

Conclusiones

En este artículo nos hemos acercado a algunos ejemplos de teorías conspiracionistas, y centrado en la forma en que tales narrativas se vinculan al pensamiento mágico, las creencias, incluido el mito, por la forma en que estas narraciones son construidas y el lugar que ocupa la evidencia empírica (gráfica, sonora, visual) para legitimarlas; entendiéndolas como relatos que median creencias que habitan y viven los creyentes en conspiraciones latinoamericanos, sea sobre el Estado profundo y sus élites, el ocultamiento del fenómeno extraterrestre o un programa para resetear las creencias religiosas y erigir una sola.

Habrá de señalarse que la manera en la que alguien cree en una conspiración es resultado de un intrincado método de convencimiento. Allí, los productores de contenido emplean múltiples recursos facilitados por las tecnologías digitales para recrear y legitimar teorías conspirativas que se consumen masivamente, lo que permite ligar tales creencias con algunos mitos emergentes que revelan una valencia afectiva, emocional, con una profunda significación motivacional: del Estado profundo a la existencia de una oscura élite.

Una teoría conspirativa encuentra condiciones de producción y reproducción ante la ausencia de explicaciones convincentes, como lo explican algunos autores (Lledó, 2014; Compact Education Group, 2020; Romero, 2023); a partir de lo cual, frente a un evento extraordinario sobre el que no hay evidencia o información que garantice una explicación objetiva, una tesis conspirativa demuestra que ese evento es la prueba de una conspiración, donde ella misma ha creado ese evento y hecho ausente la información para protegerse (Pérez Hernáiz, 2018), tal y como ocurrió en el caso de Miami.

En esa perspectiva, no debe perderse de vista que las conspiraciones brindan paz ante una incertidumbre y sentimiento de control de la situación, lo que encuentra lugar en la imaginación de muchas personas que hacen del conocimiento empírico o el pensamiento mágico tipos de razonamientos desde los que pensar el mundo; y en donde la evidencia empírica recogida permite ver que son los jóvenes quienes masivamente producen y consumen narrativas sobre poderes ocultos, élites que dominan al mundo o el Estado profundo; en razón de lo cual, se ha identificado que los productores de contenido terminan por mediar entre la persona y el objeto de interés.

Tras lo mostrado aquí, es posible sostener que las teorías conspirativas han cobrado una masiva presencia como resultado de una era y cultura digital, donde los ecosistemas mediáticos han encontrado en las redes sociales y los canales de videos los espacios propicios para la difusión de tales tesis, llegando a tener una certera influencia a nivel global, por lo que en América Latina hay resonancias en el imaginario y las prácticas de millones de comunidades de usuarios creyentes en conspiraciones. Algo reconocible en las decenas de cuentas analizadas y los miles, millones de latinoamericanos aficionados a teorías conspirativas que, en las cuentas que hemos analizado, recrean y reproducen tales tesis, confirmando la confianza y la fe depositadas en tales narraciones, distribuyendo masivamente información no confirmada, muchas de las cuales hacen de la mentira y las Fake News, narrativas propias de un tiempo donde la posverdad legitima realidades que vulneran lo veraz y confirmado. Las fotos de la tierra vistas desde el espacio exterior son hechas por ordenador, no demuestran lo esférico de nuestro mundo.

Al tenor de estos planteamientos, no se debe perder de vista el contexto actual, donde prevalece la desconfianza en la autoridad y sus instituciones, por lo que la producción y consumo de Fake News en tiempos de la posverdad, propician condiciones para su producción en la medida que “las teorías conspirativas pueden satisfacer nuestra necesidad de saber cuándo la información no está disponible o es conflictiva, arbitraria o no coincide con nuestras opiniones” (Chequeado, 2020, p. 16).

Desde la comunicación, podemos reconocer que el pensamiento mágico, las creencias, la fe, en el terreno de lo propiamente humano, las explicaciones vinculadas a teorías conspirativas revelan una arquitectura sociocognitiva y discursiva compleja en su significado y el sentido que, productores de contenido y consumidores, hacen de ella. La densidad y lo intrincado de una teoría y la socialización de ellas son dos factores que intervienen en la percepción que se tenga de un acontecimiento extraordinario, así como la forma en que se asimila y acepta una teoría que lo explica, reproduciendo expresiones de fe, religiosas, místicas o paganas, como para entender por qué, cada vez más, ángeles, apariciones marianas, entidades divinas, son empleadas para preparar el advenimiento de una religión única, como parte de un nuevo orden mundial.

Una teoría conspirativa es objeto de una creencia que expresa un saber que anida en el pensamiento mágico y revela un estado mental primigenio. Entre lo religioso, conspirativo y el conocimiento formal, hay una episteme que podemos entender a la luz de la posmodernidad y la prevalencia de una era que ha hecho de lo convencional inadmisible un entramado heterogéneo desde el cual pensar lo plural y diverso como atributo humano.

Por ello, los productores de contenido construyen narrativas conspirativas que son elucubraciones intelectuales que parten de lo empírico extraordinario, para recrearse en un pensamiento teórico y argumentalmente importante. Incluso, haciendo de la magia y la ciencia (Pérez Hernáiz, 2009), un punto de encuentro que abona en algunas creencias socialmente inaceptadas, como pudieran ser las teorías de conspiraciones, particularmente significativas entre quienes creen en ellas y han hecho de la cultura y espacios digitales, lugares de interacción que dan sentido a una comunidad de práctica que comparte tales creencias y posibilitan nuevas experiencia de fe; un componente ontogenético originado en arquetipos emocionales que están en el origen de lo humano y definen hoy un complejo ser digital.

Más allá del razonamiento y el sustento científico, lo conspirativo son saberes que resultan de la confianza que se tiene en lo que se ve, se encuentra, circula, difunde en los espacios digitales; prácticas y hábitos que terminan por provocar riesgos de desinformación, sí, pero también permiten aceptar que las teorías conspirativas son narrativas que favorecen ciertos procesos de socialización y, lo más importante, son expresiones de una heterogeneidad que contribuyen a definir una episteme que se necesita estudiar fenoménicamente. Esperamos que este artículo sea una primera aproximación para invitar o provocar otros estudios inter, multi o transdisciplinares.

Antunes, R. (2023). Entre la conspiración, la sospecha y el absurdo: contribuciones para una interpretación del terraplanismo. Revista Colombiana de Antropología, 59(3), 101-124. https://doi.org/10.22380/2539472x.2516

Arancibia, C. (2023). Posmodernidad: características y principales autores y obras. Cultura Genial. https://www.culturagenial.com/es/posmodernidad/

Barfield, T. (Ed.). (2000). Diccionario de Antropología. Siglo XXI.

Barros, C. (1993). Historia de las mentalidades, historia social. Historia Contemporánea, 9, 111-139. https://doi.org/10.1387/hc.19598

Caldera, J., Reynoso, O., Zamora, M. y Pérez, I. (2017). Pensamiento mágico en estudiantes. Estudio comparado entre niveles educativos / Magical Thinking in Students. A Comparative Study Between Educational Levels. RIDE Revista Iberoamericana Para la Investigación y el Desarrollo Educativo, 8(15), 505-528. https://doi.org/10.23913/ride.v8i15.308

Campbell, J. (2017). El poder del mito. Capitan Swing.

Campbell, J. (2020). Los mitos: Su impacto en el mundo actual. Kairós.

Castelli, S. y Enciso, J. (2021). Pensamiento mágico y espacio urbano en el manga Tokyo Babylon. Jangwa Pana, 20(1), 81-100. https://doi.org/10.21676/16574923.3923

Chequeado. (2020). Las creencias en teorías conspirativas. Africa Check, Chequeado y Full Fact. https://chequeado.com/wp-content/uploads/2022/01/Las-creencias-en-teorias-conspirativas.-Chequeado.pdf

Compact Education Group. (2020). Guía sobre las teorías de la conspiración. COST. European cooperation in science and technology. https://conspiracytheories.eu/_wpx/wp-content/uploads/2020/05/COMPACT_guide-Spanish.pdf

Denzin, N. y Lincoln, Y. S. (2017). Introducción general. La investigación cualitativa como disciplina y como práctica. En El campo de la investigación cualitativa (pp. 43-102). Gedisa editorial.

Ferrer, R. (2021). Sociología de la teoría de la conspiración y el negacionismo. El caso de QAnon. [Tesis de la Universidad Pública de Navarra].

García, B. (2017). Pensamiento y Cultura Posmoderna. Un estado de la cuestión [Tesis de pregrado, Universidad de Cantabria]. https://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/12203/GarciaPereiraBorja.pdf?sequence=1&isAllowed=y

García-Canclini, N. (2012). Los latinoamericanos buscando su lugar en este siglo. Paidós.

García-Canclini, N. (2024). Culturas híbridas: Estrategias para entrar y salir de la modernidad. DeBolsillo.

Gómez-Alcalá, A. V., Borboa-Osuna, M. J. y Ornelas-Aguirre, J. M. (2021). Pensamiento mágico, religiosidad y decisiones bioéticas en estudiantes de medicina de Sonora. Investigación en Educación Médica, 10(37), 18-30. https://doi.org/10.22201/fm.20075057e.2021.37.20265.

Gürel, N., y Mencet, M. S. (2024). Islamic Forms of New Age Belief in Syncretic Hyperreality. Medya Ve Din Araştırmaları Dergisi, Special Issue 1, 219-251. https://doi.org/10.47951/mediad.1524716

Héau, C. (2020). Historia y cultura popular a la luz de las representaciones sociales. Revista Cultura y Representaciones Sociales, 29, 491-509. https://www.scielo.org.mx/pdf/crs/v15n29/2007-8110-crs-15-29-491.pdf

Işık, T. (2024). The Effects of Digital Culture and New Media on Religious Identity in The Postmodern Age: The Case of Türkiye. Medya Ve Din Araştırmaları Dergisi, Special Issue 1, 253-280. https://doi.org/10.47951/mediad.1524883

Kneale, K. (2013). Historia de las creencias (contada por un ateo): Cómo comprender nuestro invento más extraordinario. Taurus.

Lledó, P. (2014). Las teorías conspirativas del 15-M y su utilización política [Tesis doctoral, Universidad Autónoma de Madrid].

López, F. (2019). Pensamiento mágico en la psicología: representaciones en docentes. Persona, 022(2), 111-133. https://doi.org/10.26439/persona2019.n022(2).4567

Losada, J. (2022). Mitocrítica cultural: Una definición del mito. Ekal.

Marquínez, G. (2016). Razón concreta y mentalidades. Cuadernos de Filosofía Latinoamericana, 26(93), 102-110. https://doi.org/10.15332/25005375/2383

Martín-Albo, M. (2023). Grandes conspiraciones de la historia. Libsa.

Martín-Barbero, J. (2010). De los medios a las mediaciones: Comunicación, cultura y hegemonía. Ediciones G. Gili.

Nogués, R. (2011). Dioses, creencias y neuronas. Fragmenta Editorial.

Orozco, G. y González, R. (2011). Una coartada metodológica: abordajes cualitativos en la investigación en comunicación, medios y audiencias. Austral Comunicación, 2, 244-246.

Pérez, J. (2020). Consideraciones sobre las teorías conspirativas aplicadas a las caravanas de migrantes. Frontera Norte, 32. https://doi.org/10.33679/rfn.v1i1.2012.

Pérez Hernáiz, H. (2009). Teorías de la conspiración. Entre la magia, el sentido común y la ciencia. Prisma Social, 2, 1-17. https://www.redalyc.org/pdf/3537/353744575012.pdf

Pérez, H. (2018). Hacemos mejor ciencia que la ciencia misma: Las teorías de la conspiración como discurso académico. Aposta: Revista de Ciencias Sociales, 76, 80-107. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6291018

Peterson, J. (2023). Mapas de sentido: La arquitectura de la creencia. Ariel.

Piaget, J. (2016). La formación del símbolo en el niño: imitación juego y sueño, imagen y representación (2a ed.). Fondo de Cultura Económica.

Puentes, J. (2022). Lo posmoderno, una clarificación conceptual. Girasol/Revista Humanidades, 12(2). https://doi.org/10.15517/h.v12i2.51303

Ramonet, I. (2022). La era del conspiracionismo: Trump, el culto a la memoria y el asalto a la memoria. Siglo XXI Editores.

Rodríguez, R. C. y Camejo, A. (2020). La neocogestión del conocimiento en la sociedad digital: una aproximación interpretativa. CIENCIA Ergo Sum, 27(1). https://doi.org/10.30878/ces.v27n1a11

Romero, A. (2023). Sociología de las teorías de la conspiración. Editorial Síntesis.

Rune, D. (1961). Diccionario de Filosofía. Grijalbo.

Salazar, C. (2014). Antropología de las creencias: Religión, simbolismo, irracionalidad. Fragmenta Editorial.

Sánchez, G. (2014). Ciencia y pensamiento mágico. Instituto Colombiano del Sistema Nervioso. https://anmdecolombia.org.co/wp-content/uploads/2020/09/LIBRO-CIENCIA-Y-PENSAMIENTO-MAGICO.pdf

Sandoval, M. G., Villacrés, M., Plaza, J. y López, M. A. (2022). Creencias populares transmitidas en el contexto familiar: relatos de manifestaciones culturales mágicas y narrativas de Riobamba. ReHuSo, 7(1) 1-18. https://doi.org/10.5281/zenodo.5814010

Scolari, C. (2013). Narrativas transmedia. Cuando todos cuentan. Deusto.

Szurmuk, M. y McKee, R. (Eds.). (2011). Diccionario de Estudios Culturales Latinoamericanos. Instituto Mora/ Siglo XXI Editores.